緒言

兩性是人類最基本及重要的區別,過往政府和機構都以生理性別作為準則收集性別資料,促進社會運作效能,彰顯公平和保障權益。「性別承認」就是建議法律可用較嚴格或較寬鬆的標準去容許市民更改他們的性別身份。我們注意到兩類改變性別制度的主要訴求。變性訴求關乎制訂一系列措施,讓患有性別焦躁症者獲得身體性徵整形的機會,且以另一性別身份渡過餘生。另一種關於性別自主的訴求,是毋須手術或醫學診斷,按個人意願自由更改性別身份,並且要其他人和社會制度承認其男、女或其他形態的性別身份。

在《W訴婚姻登記官》案後,政府就上述訴求相關的「性別承認」進行諮詢,主要問題包括:

- 應否在香港設立性別承認制度,抑或維持現在香港使用的行政措施;

- 申請更改性別所需符合的資格準則,政府考慮性別承認的四種模式(《諮詢文件》,頁76-77):

- 「自我聲明模式」:准許申請人聲明自己屬某一性別便可更改性別身份,而不設任何醫療干預或個人身份的限制,也不涉任何複雜的程序。

- 「無須手術模式」:無須接受變性手術,但需一些醫學證據,如性別焦躁的診斷及「實際生活體驗」證明等;

- 「規定手術模式」:規定須接受變性手術,但較少其他醫學證據方面的規定;

- 「較多限制模式」:要求已進行性別重置手術、提交醫學診斷證明及排除已婚人士的申請等。

現按政府提供之諮詢議題回應如下:

諮詢議題1:應否為香港設立性別承認制度?

香港現已有機制安排變性手術及在一定程度上讓人更改性別身份。我們認為現行機制沒有太大不足,故建議政府未來應採取以現行行政措施為主的大原則,執行現有更改性別的主要機制,並輔以個別領域修法(例如:修改性罪行法以保護變性人)。

我們反對香港訂立一條類似英國《性別承認法》的新法律。此舉只會疊床架屋地構造一套處境繁多的法制,且要長期承擔審裁小組等運作的高昂行政費用,立法過程爭議之多亦必曠日持久,延長患者取得幫助的手續。詳細理據如下:

現行行政措施平衡各方權益,不足之處以修例完善。

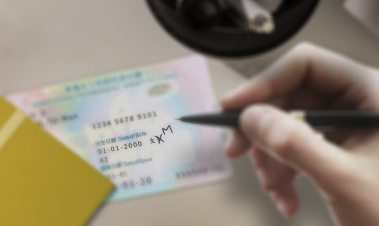

現時政府容許已完成整套變性手術的人更換身份證上的性別標記,並且按身份證上的性別批核有關結婚的申請,已能大致回應合理的社會訴求,以及平衡個人權益和兩性制度(將在下面進一步闡述)。然而,變性人在某些關乎人身安全例如性罪行等方面,得不到適切的保障,這為我們所憂慮。我們建議可適當地修改性罪行條例,明確地加入保護女變男、男變女的變性者的條文,在監獄等需要性別區隔的情況裡,亦可透過個別修例方式處理。我們認為政府需要確保變性者及其他弱勢人士的人身安全得到充份保障。

行政措施較具彈性

雖然變性人和不同的跨性別群體人數極少,但此群體之間在生理、心理、主觀願望和訴求等方面皆有很大差異,如上面提到變性訴求與性別自主訴求的不同。範疇如體育界、教育界等對於性別身份的規範各有不同。因此,在現實上不能、亦不應一刀切地訂立一種凌駕性的制度或法律,要求各界劃一地以某種方式承認內心性別。我們特別憂慮在立法時為了順應性別自主訴求而過度寬鬆,犧牲現行兩性制度的社會功能──特別是體育或涉及性隱私場所的持分者的合理權益。相反,行政措施則較能按個別情況處理,較具彈性。

立法程序疊床架屋且曠日持久

制訂性別承認法是疊床架屋。按心理性別設定制度本身是複雜的,就正如政府於2014年1月成立性別承認跨部門工作小組(工作小組),但小組花了3年多(2017年6月23日)時間才發表首次諮詢文件,且文件有261頁,可見其工程之浩大。就算要取得社會共識,其複雜過程亦必定曠日持久,令人數極少的性別認同障礙患者未能得到適時幫助。現行行政措施已有一定的清晰及嚴謹程度,只需輔以少量必須的法律修訂去完善該措施,此舉既可盡快提供有效及適時的幫助,亦讓政府保持中立。

政府應考慮本港的特殊處境,及參考與本地文化較為相近的地區的做法

性別承認一事須顧及香港本地處境。誠如諮詢文件1.7所言,世界各地沒有一致處理性別承認的方式,而本港存在獨特處境,包括一國兩制及新界男性原居民的丁權等,不宜直接引入歐美法律制度,政府有責任制定適切本地處境的措施。參照文化較接近的亞洲國家,她們大多以「行政程序」處理性別承認的問題,而且大多認同變性的手術前設。只有日本和越南有性別承認法,而且日本的法例相當嚴格,不單要求完成變性手術,更不容許申請人有未成年子女等。(《諮詢文件》,頁82-85)。正如諮詢文件8.9指出:「絕大部分已制定特定性別承認法律的國家都沒有與香港身份證相若的文件,它們的性別承認制度涉及另行簽發例如性別承認證明書的文件」,因此,以行政措施保留手術前設,能對應香港文化。

性別承認立法所費不菲

外國情況顯示,立法將令政府在未來須長期承擔高昂費用。例如引入英國性別承認制度,便要維持性別承認審裁小組;又或以法庭裁定,配以相關訓練的司法人材及系統、臨床心理學者和精神科醫生。正如諮詢文8.8所指出,這都是「昂貴的做法」。我們認為公帑必須用得其所,既然香港獨有的身份證制度已可疏解變性者所面對的主要生活困難,以效益而言使用行政方式較合適。

仿傚外國以立法處理的可行性成疑

即使計劃在香港成立類似英國性別承認審裁小組,我們也要考慮能否有足夠的跨性別領域醫療專家參與其中,這會直接決定制度是否能夠順暢運作。然而,正如諮詢文件8.20所指:延聘海外專家或有助解決專家數目不足的問題,但海外專家不一定認識香港跨性別社群的情況,而香港人亦未必認同一些海外專家的看法。加上涉及「實際生活體驗」證明等評估,故此未必適宜延聘海外專家。故此,以現行的行政方式處理相關問題,是比較符合現實的做法。

尊重各界對變性的看法和各自的決定

我們同意給予變性者盡可能的生活便利,而非絕對權利。有指,若無性別承認法規定政府或私人機構必須接受變性者身份證上所標示的性別,作為所有法律目的所承認的性別,那變性人還是會在生活上遇到諸種問題,例如以在銀行開戶、申請加入機構會籍等。

我們關注這些情況。我們認為變性者在完成整項變性手術後,應盡可能被看待為新性別。但我們相信這些問題將會隨著文化改變而迎刃而解,亦認為這種問題不能以立法手段解決,而應讓各界慢慢接受。在香港一般而言,都是根據身份證辨認一個人的性別身份,而不是檢驗身體性徵。國際金融組織及本地社會都對LGBTI有很大包容。然而,某些組織和機構會因其宗旨、實際需要、歷史文化等原因,而未能配合性別更改,我們認為這些組織應獲諒解,有不被強制地承認變性的彈性。這項建議的原則是,在更改性別後給予變性者盡可能的生活便利,而非給予絕對權利。

我們建議政府及各組織內部事先協調、製定相應指引,諒解變性者的生活需要,當變性者取得新性別身份證後,其他文件如旅行證件、銀行帳戶及學歷證書上的性別標記時,可獲得更廣泛的接納。

諮詢議題2-6:就性別承認訂立的各項規定

我們建議政府以現行的行政措施,輔以個別修改法律,來應對變性人的需要,已述如上。進一步說,我們認為已完成全套變性手術的人,才是政府應為其更改身份證的人。

總體而言,我們認為申請更改性別者必須取得患有性別焦躁症的醫學診斷證明。在進行不能逆轉的手術前,有兩年實際生活體驗的機會。可按醫療及患者商討如何使用賀爾蒙治療。我們認為申請更改性別者必須取得已完成整項性別重置手術的外科程序的醫學證明。這些措施基本上只是維持香港現行做法。換言之,不論政府以行政方法抑或立法處理變性人的問題,「規定手術模式」乃考慮更改性別身份及改變身份證上性別標記的最合適方法;諮詢文件提到的「自我聲明模式」及「無須手術模式」難有客觀標準且對社會有龐大影響,應予拒絕。

兩性制度及兩種訴求

在陳述我們的理據前,我們認為政府應先掌握對社會極為重要的兩性制度及區分性別承認事宜背後的「變性訴求」和「性別自主訴求」。

兩性制度:性別表達是個人選擇,但兩性制度有重要的公共功能

社會各界均以男女兩性為處理不同事務的重要依據,我們稱之為兩性制度。兩性制度促進性隱私的保障,尤其是婦女和女童在性別區分設施內的安全和權益;又讓執法部門、公私營機構日常以兩性作為辨認身份;或是以生理性別預測各種政策,如男性專用藥物、針對男性的醫療教育和疾病預防等;於運動競賽、入職要求等以性別區分達至的公平及安全;性別又關乎於組成男女婚姻,以及促進一種有效教養後代的家庭模式。兩性制度有極大的公共功能,故性別承認亦為公共事務。舉例,被確認為女性的人,就有權進出女性更衣室、婦女庇護所等,有與一名男性結婚的平等機會,有承擔起生育幼童的母親的法律責任。

「變性訴求」和「性別自主訴求」:相似卻大有不同

變性訴求關乎制訂一系列措施,讓患有性別焦躁症者獲得身體性徵整形的機會,且以另一性別身份渡過餘生。性別自主的訴求,則是希望性別從身體獨立出來,讓人自行「決定」自己的性別,並且要其他人和社會制度承認其所決定的性別身份,毋須手術或醫學診斷,按個人意願自由決定性別身份。

變性訴求多因嚴重的性別焦躁症所致,因著人道理由,我們認為應以各項行政手段幫助他們在身體整形後融入社會。至於性別自主訴求嘗試將性別主觀化,有違常識和事實,亦會損害兩性制度,並不合理。

「規定手術模式」(作為最基本要求)的理據

現將支持「規定手術模式」的理據陳述如下:

保持社會穩定,防止魯莽冒進

基於兩性制度的社會功能是重要的,不恰當地改動會帶來不必要和不良的影響。文明社會固然要注意少數性別焦躁症患者的真實需要,其改動步伐也應小心而漸進。如W案高院的張舉能法官和上訴庭也同意,即使社會變得開明,但婚姻始終是涉及公共政策,在民主原則下不應該單由法庭去裁定,而是應交由政府和立法會諮詢市民。我們認為當時終審法院的判決已是過於急進,一些法律學者也稱之為「司法的 “躍進” 與 “越界” ──反思香港終審法院之 “變性人結婚權案”(W判例) 。」[1]薛張敏敏說:「香港是典型的多元化社會,除中西合璧外,還有南亞少數族裔、大陸新移民等。從宗教信仰、價值取向角度而言,既有廣義上的基督教信仰……也有……佛教、道教、風水玄學等中國傳統理念;既有來自西方的自由、平等、人權等普世價值,也保存著儒家傳統的禮義廉恥……家庭角色等觀念。在這樣一個多元化社會中要在婚姻制度上作出重大改變,協商式的妥協是必由之路。變性人婚姻在香港社會是新鮮事,在社會各持份者尚未充分表達意見之前就作定案,絕非謹慎之舉。」[2]兩性制度與婚姻的性質相近,同樣是關乎到整個社會的長遠發展,因此在改革時不能操之過急。

若在W判案後就要草率推動西方的性別自主模式,恐怕是進一步的躍進和越界,是在多元化的香港社會強逼所有市民接受西方那種單一的前衛性別觀點。「規定手術模式」基本上回應了性別焦躁者的對身體極度抗拒的渴求,同時平衡香港持之有效的兩性制度,這樣較能促進社會穩定和互相尊重。

「規定手術模式」很大程度滿足變性訴求,亦能排拒性別自主訴求

事實上真正有變性訴求的人,都不會贊成「自我聲明模式」或「無須手術模式」,如香港變性人士Omena(甘希文),Omena反對多元性別論,因為變性訴求的是身體的轉變,然後想融入新性別身份,做一個完全的女性或男性,根本不希望有人擾亂兩性的界線,就連「跨性別」一詞也覺得不順耳:「我們做的這件事,其實是很性別二元,只是想做回男子、女子。」

尊重市民(尤其是女性與孩童)對性隱私的需要

「自我聲明模式」及「無須手術模式」令擁有男性性器官的人可進入原屬於異性的性別區隔設施,如更衣室、女子監獄、婦女庇護所。一方面影響被侵入者的性隱私和安全,另一方面一些保有異性性器官的女跨男,如進入男子監獄等地方,亦甚為危險。「規定手術模式」確保那些不希望在女性區隔處所受到騷擾的人,不用面對暴露的男性性器官,也可保障那些不願其女兒面對如此情況的父母。(可參《消失的性別界線》小冊子,頁14-30)

反駁「自我聲明模式」及「無須手術模式」

採用「自我聲明模式」或「無須手術模式」把「性別身份」主觀化或淘空,無接受診斷亦無接受治療者沒有外觀和身體的改變,所以難以避免削弱兩性制度保障性隱私、辨認身份等社會功能(參附錄一:香港性文化學會所編著的《消失的性別界線》小冊子,頁4-13),會不同程度地削弱兩性制度的重要功能,對社會有害無益,而最寬鬆的「自我聲明模式」尤甚。

「自我聲明模式」及「無須手術模式」引起的問題

這兩種模式會引起私隱和安全問題已述如上。它們還會引起a)倫理和兒童權益問題:一名男性無須接受手術就可在法律上更改原生性別,那麼這些法律上的女性有機會擁有外顯的男性性器官,或法律上的男性有機會擁有子宮、可懷孕。法律上的男性懷孕成為母親不但與現行《父母與子女條例》相衝突,更嚴重影響兒童權益。b) 社教化問題:一旦政府採納這兩種模式,教育機構難免要遷就這種被扭曲了的男女定義。從而,更易使兒童對性別概念混亂和失去對異性的尊重。c) 公平問題:如生理男性參與女子競賽等不公平現象等等。(可參《消失的性別界線》小冊子,頁35-37)

總之,「自我聲明模式」及「無須手術模式」削弱或消除兩性制度的社會功能」,把「性別身份」主觀化或淘空(參附錄一:香港性文化學會所編著的《消失的性別界線》小冊子,頁4-13),會不同程度地削弱兩性制度的重要功能,對社會有害無益,而最寬鬆的「自我聲明模式」尤甚。

「自我聲明模式」及「無須手術模式」難有客觀標準

性別焦躁症的診斷甚具難度,其醫學定義和診斷方法亦不斷轉變。一些跨運團體甚至已高呼「跨性別除病化」。故「無須手術模式」並不可靠。單純的醫生診斷亦不足以構成足夠理由讓病人享有他/她心理認同的性別身份。

「無須手術模式」已問題重重,那「自我聲明模式」更加激進,問題更嚴重。按這模式,當事人可以隨意聲明自己屬某一性別便可更改性別,不單不需要變性手術或其他醫療干預,而且也不需要證明當事人有性別焦躁症,簡而言之,當事人說了算。自我聲明模式代表了我們難以認同的「性別解構」的觀點。被社會承認的身份都一律假設了一些客觀標準,不應只訴諸內心渴望。假若一個人不學無術或對飛機運作一竅不通,無論他如何誠懇地渴望,或到專業機構作出自我聲明,香港沒有機構會承認他是一名博士或飛機師。我們可以對這份渴望寄以無限的同情,但純粹以當事人的宣告為唯一基礎去決定他的身份,對社會上其他人來說是不合理和不負責任的。然而,在純粹主觀的事上,例如當事人說很喜歡榴槤,我們就不需考慮甚麼客觀證據和條件,便可接納其宣告,可是,一方面政府沒有制度承認某種喜好的身份;而性別承認涉及的公共性質反映其並非純粹主觀喜好。在終審法院的判決中,也承認性別的證據包括染色體、生理結構和心理認同,變相是反駁了接納自我聲明模式的可行性。我們認為「自我聲明模式」違背常識,對整體社會有害而無益。

以「國際趨勢」支持「自我聲明模式」及「無須手術模式」的謬誤

以「國際趨勢」支持一種政策其實是犯了邏輯謬誤,因為國際趨勢可以是好,也可以是壞;又或者國際趨勢對某些地方是好,對我們社會卻是壞。有人會說:自我聲明模式不是「國際趨勢」嗎?我們不是應該與國際接軌嗎?例如《諮詢文件》在「檢視了110個司法管轄區的相關法律立場」後,也指出「似乎有一股趨勢是日益重視把人權準則應用於性別承認範疇。」(《諮詢文件》例如阿根廷在2012年通過了採納自我聲明模式的《性別承認法》,《諮詢文件》這樣描述:它「啟發了世界各地的平權人士,並被世界跨性別健康專業協會推崇為最佳的法律典範。」(《諮詢文件》,頁120-121)其「採用的 “去精神疾病化” 原則」也被視為「改革時的” 最佳實務準則” 。」(《諮詢文件》,頁151)要判別國際趨勢對我們的好壞,必須看論據是否合理。誠如《諮詢文件》所言,世界各地沒有一致處理性別承認的方式,政府有責任根據香港情況,制定適切本地的措施,不應盲目追隨西方政治正確的潮流。現在全球採納「自我聲明模式」的國家還是極少數,且都在這幾年之內(如2012年的阿根廷,2014年的丹麥和墨西哥城),無論怎樣我們亦應多觀察這種政策對社會有何影響。

《日惹原則》的權威性不足,亦非廣受承認的人權標準

另一個常見問題是:性別自主的人權現在不已是國際人權標準嗎?例如《諮詢文件》多次提及的《日惹原則》。

《諮詢文件》相當重視《關於將國際人權法應用於性傾向和性別承認相關事務的日惹原則》,這原則「是在2006年由來自25個國家不同專業和背景的人權法專家……通過……被聯合國組織、國際和區域人權組織、不同國家的法庭和很多政府引用為指引性工具。」(《諮詢文件》,頁121) 聽起來真的很有權威性,但事實上它不單「並不具法律約束力」,而且草簽者大多是支持LGBT運動的活躍分子,希望透過「人權」的名義推動LGBT很具爭議性的議程,但這究竟是否真正的普世人權,卻大有商榷的餘地。從來沒有一個國際人權公約把「隨意變性且必須受公共社會承認」列作人權。

支持自我聲明或類似模式的人最常用的就是人權牌。例如「有論點指出,某些國家在法律上不容許性別承認,或者在更改姓名及性別的法律或規例上施加諸多限制,實屬違反基本人權責任。」(《諮詢文件》,頁132)也提到歐洲人權法院的一些判決、《日惹原則》的原則6和聯合國人權事務高級專員的個人意見。(《諮詢文件》,頁133-134)《日惹原則》的原則3又說:「一個人自我界定的…性別認同是其人格中不可或缺的一部分,是自決、尊嚴和自由最基本的方面。任何人都不應為了使其性別認同得到法律承認此需求而被迫接受醫療程序,包括性別再造術、絕育或賀爾蒙治療。任何如婚姻或父母身份等狀況都不應被援引來阻礙一個人的性別認同得到法律承認。」(《諮詢文件》,頁151)

然而這些意見都有可質疑之處,例如判決往往把「私隱權」的範圍大幅擴張,而事實上歐洲人權法院前後的判決並不一致,而且「歐洲人權法院迄今所處理的,只限於已進行或正進行性別重置手術的變性人士的權利……尚未處理更廣泛類別的性別承認權利問題。」(《諮詢文件》,頁133) 《諮詢文件》認為《日惹原則》「尤需注意」,其原則6提到「每個人……有權決定和選擇自己的身體」,但身體基本上是上天給予的,如何到我們「選擇」呢?或許它說的是我們「有權改變自己的身體」,但縱使有這種人權,卻不代表我們可以有權要求所有人和公共社會都必須承認某些身體改變就是「性別的更改」。「自主權」並不包含「強逼別人甚或法律承認的權利」,跨性別運動往往把一些私人的權利推演為「少數人改造整體社會」的「人權」,這推論並不成立。

聯合國組織的官員的意見對本港沒有約束力

我們也要指出,一些聯合國組織的官員的意見對我們沒有約束力,也不代表是真正有國際地位的人權公約包含的意見,事實是這些公約沒有提到「性別承認」的問題,任何要從中推演出所謂跨性別人權(特別是激進的自我聲明模式),都是欠缺說服力的。此外,一些聯合國人權事務委員會的意見似乎是針對一些完全否定變性人存在的國家,但香港並非如此,所以這些意見對我們的適用性實在存疑。(《諮詢文件》,頁135) v) 他們認為「在法律性別承認上設下醫療條件應被視為違反有關人士的基本權利。」(《諮詢文件》,頁156)再者,「生兒育女已不再是女性的專利,現在男性也有此權利。」(《諮詢文件》,頁161)這樣看來,只要訴諸「人權自由」,社會大眾就必須把仍然擁有外露的男性器官的人視為「女性」、「妻子」或「母親」,把能生兒育女的人則視作「男性」、「丈夫」或「父親」,但這種「人權」的理據究竟在那裡呢?又是某些人說了算?社會大眾不也有自己的思想自由、言論自由、良心自由和宗教自由等人權嗎?如何能被強逼接納一種違背常識和富爭議性的意識形態呢?

我們對所謂「變性手術是酷刑」的說法作了一次文獻追蹤,並指出當中所訴諸的權威並無理性和嚴謹基礎,可參與附件一:《性別自主是人權?變性手術酷刑論的系譜學研究》。

性別承認各項標準的細節

鑑於女變男與男變女需接受的治療有不少差異,兩者亦應有不同規定:

- 女變男(FTsM)重置手術的規定

- 乳房:經相應的醫療處理(解釋:男性可在公眾場合裸露上身,避免露出外觀甚似女性的乳房而令他人誤會或尷尬)

- 子宮及卵巢:子宮切除術及陰莖成形術(解釋:避免男性擁有女性生殖器,以造成男人產子等人倫問題和傷害兒童權益)

- 男變女(MTsF)重置手術的規定

- 乳房:按需要作醫療處理(解釋:女性不能在公眾場合裸露乳房)

- 睪丸及陰莖:雙側睪丸切除術、陰莖切除術、陰道成形術(解釋:盡最大程度避免於性別區隔場合露出男性生殖器,因此非蓄意地製造威脅與驚恐,亦保障女人及女孩的性隱私)

- 賀爾蒙治療:按需要,由醫生及性別焦躁症患者商討並共同決定

- 真實生活測試:建議維持兩年真實生活測試,以減低不能逆轉的手術之後卻後悔的機會。但為減低性別焦躁症者在參與測試時仍未更改身份證的生活困難,建議發臨時身份證明文件給正在進行「真實生活測試」的人(參上)。但為免非性別焦躁患者濫用臨時身份證明的狀況,建議由專科醫生把關,發出相關醫生證明予入境事務處。而申請者按需要覆診,再取醫生證明到入境事務處續證。證件有效期應直至真實生活測試完結。

諮詢議題8:就性別承認訂立年齡下限的規定

我們建議政府以行政方式幫助變性人,但對變性或更改性別標記亦有一般性的看法:我們認為雖然任何年齡人士皆可以接受醫療診斷,但只有18歲或以上人士可以參與醫療干預程序,包括賀爾蒙治療、真實生活體驗及變性手術。兒童如有性別不一致的狀況,應盡早求診,讓未成年者得到最適切的幫助。其理據如下:

兒童的性別焦躁大部分會在日後消失

根據臨床文獻,約八成患有性別不安的兒童成長後已經不再想變性,當中大部分會成為同性戀青少年。[3]換言之,青春期前患有性別不安的兒童,臨床研究發現,大部分最後會認同原生性別,不需要變性,避過終身服用異性賀爾蒙之餘,亦保存了天然生育能力。與此同時,專家指出,由於腦神經具可塑性(neuroplasticity),恆常的跨性別行為會同時影響腦部,助長認知上的性別混亂,使兒童患者的性別不安持續至成人的機會提高。[4]成年患者一般都比較固定,難以透過心理輔導改變。因此,過早容讓,甚至鼓勵兒童以認同的性別身份生活,實無異於主動把他們送上變性的不歸路。

過早的賀爾蒙治療和青春期阻斷劑會令兒童性別焦躁情況加劇,而其負面影響未明

一些醫療組織主張,性別不安兒童在幼時進行社會性別身份轉換或使用青春期阻斷劑是完全可逆轉的(de-transition),因此讓這些兒童根據其認同的性別身份生活,有助舒緩他們的不安情緒,對精神健康有莫大好處;即使日後不安消退,也可轉換回原生性別身份,毋須過慮。這種診療方式稱為「肯定式」(affirmative approach)。然而有研究發現,如果小時候以異性身份生活,當漸長時性別不安消退,這時要轉換回原本的性別身份會遇到困難,因為他們害怕被取笑。[5]再者,跨性別行為可能會進一步強化跨性別認知,使性別不安持續至成人階段的機會上升。另一項跟進研究顯示,70名於青春期發育前使用青春期阻斷劑的兒童,全部都持續認同跨性別身份,並稍後要求處方異性賀爾蒙。[6]問題來了,既然臨床約有八成兒童長大後不再想變性,而這研究卻錄得百分百持續率,似乎這治療方式本身會引導青少年認同跨性別。再者,腦神經具可塑性,重覆模仿異性行為,會一定程度改變兒童的腦部結構和功能,出現自我應驗(self-fulfilling)的效果。美國兒科醫生學會(American College of Pediatricians)認為「肯定式」療法引導孩子走向變性的道路,既非完全可逆轉,也非不會造成傷害。[7]

另一方面,科學研究對於青春期阻斷劑(GnRH agonist)用於性別不安患者的影響並不清楚。青春期阻斷劑原是治療性早熟(precocious puberty)的藥物,用於延緩過早發育的情況。當患者回到正常發育進程,便會停止療程,讓性腺重新分泌性激素。然而,青春期阻斷劑用於性別不安,在生理上和心理上是否真的可完全逆轉,其實並未有科學數據支持,可說是一場實驗。[8]《兒童權利公約》第3條第1款:「關於兒童的一切行動……均應以兒童的最大利益為一種首要考慮。」兒童的性別不安除了可能導致進行不可逆轉的變性手術外,更要終身使用有副作用的賀爾蒙,令個人健康蒙上陰影,因此,我們要避免僅憑孩子當時的感覺,不必要地把孩子推上變性路。對兒童福祉攸關的政策,政府必定要非常謹慎,不應該讓政治正確凌駕科學。

諮詢議題9-10:就性別承認訂立婚姻狀況的規定和父母子女身份的規定

如同年齡問題般,雖然我們不支持政府以立法方式幫助變性人,但我們對父母身份和婚姻問題仍有一般性的看法:我們建議政府在未來只容許單身人士變性,並以措施協助已婚者處理其婚姻狀況,避免在一方變性後出現由兩個法律上為相同性別者組成的事實同性婚姻。此外,一些仍有未滿18歲子女者若申請更改性別,必須待子女成年後才可以進入醫療干預程序,為的是保障他們心智未成熟的子女,毋須面對因父母變性帶來的困擾和傷害。現詳述如下:

申請者的父母身份

尋求更改性別者,應沒有未滿18歲的子女;若有未滿18歲仍受監護的子女,須待子女成年後,才有選擇進入醫療干預程序的自由(政府在訂立制度時,有責任保障心智未成熟的子女免於承受父母變性所帶來的困擾和傷害)

確保父親為男性,母親為女性,建議修訂香港法例第429條《父母與子女條例》:「就父或母一方曾經申請更改性別的個案而言,“母親”的定義,在任何情況下,不能是女變男的變性人士。“父親”的定義,在任何情況下,不能是男變女的變性人士。」

生殖科技

香港《人類生殖科技條例》只容許病人儲存配子自用,而使用情況亦限於夫妻之內。就男變女來說,儲起精子的男變女,只能在嫁給一位生理男性的情況下使用,雙方均為精子則沒辦法在本港使用此科技。此情況則需要高度爭議的無償代孕母,但本港法例不容許以他卵進行代孕母科技。則毋須儲起精子。

就女變男來說,儲起卵子,只能在迎娶一位生理女性的情況下使用,要使用生殖科技則需要借用捐精者的精子,放進生理女的體內著床懷孕。然而,這是否符合法例所寫的「自用」?有待政府解答。進一步而言,該生理女仍然可以借他精受孕產子。

極端而言,若結婚雙方均為儲起配子的變性者,則有機會使用精子及卵子,在婚姻關係下按現行法例使用無償代母的科技產子。政府應該考慮如何安排此等狀況:此時的血緣上的生父在法律上是女性,而血緣上生母在法律上是男性、以及可以推定作為兒童的父親。

就法律目的而言,不能使用後取性別的例外情況

出世紙乃一個人的重要紀錄,記載了當事人出生時的性別,因此不能更改。

因為一些與原生性別相關的疾病,男性與女性不同,因此,醫護人員亦應有能夠取得病人過去變性的紀錄,而作出準確的醫療診斷。

諮詢議題11-12:關於外地的性別承認

任何有關銜接與外地相關變性情況的要求,必須符合香港對更改性別的手術要求為大原則(諮詢議題11),以保持一致性。特別因為一些外地更寬鬆的性別承認「標準」,未必適合本地社會、文化與居民,不宜盲目跟風,讓這些「標準」衝擊本港制度。

- 香港居民在外國進行手術:須提供手術醫療證明及符合香港入境事務處對變性手術的相應要求,才能更改身份證明文件上的性別

- 香港居民在外國取得新性別:若回港申請更改性別,須提供手術醫療證明及符合香港入境事務處的相應要求,才能更改身份證明文件上的性別

- 外國居民來港生活(如:旅遊、公幹):除了透過外觀推測,原則上入境事務處職員是沒有辦法知道申請者的原生性別為何。所以香港政府只能按入境時所持的身份證明文件上的性別,承認該人的性別身份。此外,政府應商討如何承認該人的身份證明文件上,性別欄為X、第三性別或未訂明(unidentified)等

- 外國居民入籍:除了透過外觀推測,原則上入境事務處職員沒有辦法知道申請者的原生性別為何,實際運作上只能使用申請人入境時的身份證明文件上的性別紀錄。然而基於政府有責任確保以生理區分的性別制度不受損害,因此可考慮是否要求所有申請入籍者就自己的原生性別作出法定聲明,若法定聲明裡的原生性別與證件上性別不符,則須同時提交證明已經符合香港入境事務處對變性手術的相應要求。此外,政府應商討如何承認該人的身份證明文件上,性別欄為X、第三性別或未訂明(unidentified)等

政府對於更改性別的要求可以採取一視同仁的原則,不論申請人在外地進行任何手術或手續,亦不論是國籍、居住地,政府應對申請有同等要求。政府為兩性制度把關的重點放於申請更改性別一事,其好處在於展現公平,又減低削弱兩性制度功能的機會。而對於申請入籍者而言,法定聲明的做法是明確、簡易和合理,不算苛刻。

諮詢議題13-14:關於性別承認制度(如設立)的機制及採用其他司法區的機制

有關性別承認的機制,我們建議政府採用行政方式,再修訂個別法例,其理由及細節已在諮詢問題1中細述,在此不贅。

諮詢議題15:關於就性別承認申請作出裁定的機構

按我們上述的建議,有關變更身份證上性別標記的程序、準則和方式完全有客觀標準可跟從。政府可繼續沿用現行方式,根據客觀標準,讓已完成全套變性手術的人更換身份證。

諮詢議題16:關於雙軌制性別承認制度

我們暫時對此沒有意見。

對工作小組的其他建議

一如上述,我們認為社會對變性者應給予更多諒解,但對性別自主訴求則予以否定。我們認為更有利的實際生活體驗條件,能讓他們認識變性後的實際情況,減低變性手術後後悔的機會。

故此,為減低性別焦躁症者在參與測試時雖已改變裝扮但仍未更改身份證時所面對的生活困難;我們建議政府,讓已獲醫生認同可考慮進行變性手術者,可以真實生活體驗為由,向入境事務處申請一張印有有效日期的臨時身份證明文件,為方便申請者用於真實生活體驗時期,並列明該文件的法律權限,例如不能進行婚姻登記等,而特定政府及醫療機關如入境事務處(包括婚姻登記處)、警務處、懲教署、衛生署、醫管局等能夠在系統中識別其原生性別身份。日後修改身份證上性別標記則須按現行程序及提供所需證據。

相關文章:性別自主是人權?變性手術酷刑論的系譜學研究

[1] 薛張敏敏,〈司法的 “躍進” 與 “越界” ──反思香港終審法院之 “變性人結婚權案”(W判例) 〉,《中外法學》,第27卷第1號,2015年,頁245-263。

[4] Zucker, K, Wood, H, et.al. (2012). A Developmental, Biopsychosocial Model for the Treatment of Children with Gender. Identity Disorder, Journal of Homosexuality, 59:3, 369-397.

[5] Steensma, T, Biemond, R, et. al. (2011). Desisting and persisting gender dysphoria after childhood: A qualitative follow-up study. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 14(4), 499-516.

[6] de Vries ALC, Steensma TD, Doreleijers TAH, & Cohen-Kettenis PT. (2011). Puberty suppression in adolescents with gender identity disorder: A prospective follow-up study. J Sex Med, 8:2276–2283.