承繼自席捲全球的西方性解放浪潮,其推動性文化改革的核心意識是:任何性傾向和性別身份都是天生、正常、不可改變及道德正當的。透過一步一步滲透文化、教育和法律,它強制異見者消音,並瓦解「性別、婚姻、家庭」等倫理價值。

全球

泰國的同性婚姻平權法在2025年1月23日生效,令她成為東南亞第一個將同性婚姻合法化的國家。[1]

特朗普在2025年1月20日正式就任美國總統,他一上任就簽署了一系列行政命令,當中有針對「性別意識形態的極端主義」。在就職禮舉行的當日,特朗普簽署的行政命令,指美國只承認兩種生理性別——男性與女性,並結束聯邦政府內部的多元化、公平和包容(DEI)計劃,並稱之為「激進和浪費」。不過,他簽署的行政命令中,並沒有削減支持和促進LGBT權益城市的聯邦資助。[2]

特朗普簽署的行政命令,除了宣佈美國只承認男或女兩種性別外,更要求把跨性別女性囚犯移送到男子監獄及停止為跨性別囚犯提供性別肯定治療,三名跨性別囚犯為此入稟法院,認為該政策違憲,美國哥倫比亞特區區域法院法官Lamberth在2月4日頒佈了臨時禁止令,禁止政府將三名男跨女囚犯移送到男子監獄,法官又要求懲教部門職員,必須讓三名囚犯繼續接受跨性別治療。[3]

2025年1月27日,特朗普簽署了幾項有關軍隊的行政命令,廢除了前美國總統拜登推出的措施,新的行政命令禁止已入伍的跨性別軍人獲得與性別轉換相關的醫療福利,以此打擊軍中的DEI政策。行政命令中沒有明言禁止跨性別者從軍,但就質疑跨性別者無法符合軍隊對軍人的要求。[4]

美國國防部長Pete Hegseth在2月7日發佈備忘錄,有關文件在2月10日公開,文件指軍隊將不再接納跨性別者的入伍申請,並將會關閉涉及轉變性別的醫療設施。他又指,患有性別焦躁症的現役軍中人士,將會受到尊嚴的對待,但就未有公佈具體內容。在特朗普公佈行政命令後,男跨女軍人Miriam Perelson曾對外稱,他已被告知要麼被歸類為男性,要麼離開軍隊,又稱被要求離開女兵睡覺的地方,他只可以在教室加設床鋪睡覺,並且他亦不可以再使用女廁。[5]

2025年1月28日,特朗普簽署了一項行政命令,旨在限制19歲以下人士接受與變性相關的醫療服務。該行政命令指,聯邦政府將不會資助、贊助、推廣、協助及支持為兒童提供的性別肯定治療,他稱這會讓求診者承擔昂貴的醫療費用,而隨著年齡的增長,他們會為到治療感到後悔,因為當中的過程可能會影響到他們的生育能力。隨著特朗普推出一連串與跨性別者權益相關的行政命令後,美國疾病管制及預防中心(CDC)已開始刪除網站中有關性別認同和性傾向的內容。[6]

2月4日,有跨性別兒童的家庭入稟聯邦法院,要求阻止限制兒童接受跨性別治療的行政命令實施。提訴人稱,該命令的推出,令全國各地的醫院已經開始取消性別轉變治療的服務,包括提供青春期阻斷藥物、荷爾蒙治療及手術,代表原訴人的律師稱,他們希望法院可以盡快頒佈臨時限制令,讓醫院可以盡早恢復提供相關的治療。[7]

2025年2月5日,特朗普簽署了行政命令,禁止跨性別女性及女孩參與女子運動項目,並且指示聯邦政府開始執法,對不遵守規定的學校切斷資助。另外,特朗普又表明會指示國土安全部長Kristi Noem,如遇到有男性試圖以女性運動員的身份申請來美國的簽證,一律拒絕其申請。[8]

有批評者認為,該禁令除參考一些州份已頒佈禁止跨性別運動員參加女子運動項目的類似法例外,幾乎未有提供執行的具體指引,而且相關州份已表示這類法例在操作上有一定困難,可以預期要執行特朗普的禁令也會遇到相當的困難。當前執行禁令的可行方案有查核可被更改的出生證明,或對兒童進行身體檢查,不過後者則會被批評是難以接受的替代方案。跨性別運動員兼運動員資訊網站創辦人Chris Mosier就指出:「反跨性別學校運動禁令之所以難以實施,在於要執行與落實政策,必須依賴性別檢查和身體監察這類手段。」

普渡大學教授Cheryl Cooky認為,奧委會以前曾經使用的睪酮測試,這種方法有很大缺陷,因為每個人身體使用荷爾蒙的方式都不同。她認為在大學和高中進行類似的測試是不合適的,因為它們不一定能顯示運動員參賽時的表現。她更質疑:「難道要對九歲的孩子進行睪酮水平測試嗎?」另外,她認為高中和大學沒有奧委會擁有的資源,因此校方根本無力實行這類安排。她表示,為了執行特朗普的禁令,學校最終可能會令學校依賴家長或其他學生提供的資訊,例如他們憑運動員的外表或能力,推測某些學生並非生理女性,並向校方反映。[9]

早在特朗普簽署行政命令之前,已有20多個由共和黨領導的州份通過了禁止跨性別女孩參加學校運動項目的法例。這些法例的支持者表示,需要將可能在生物學上具有優勢的跨性別運動員排除在外,才能確保女子運動項目的公平性。反對者則指責,有關法例具有歧視性,因為跨性別女孩不一定具備優勢,這亦引發了連場的法律訴訟。

聯邦法例《教育法修正案第九條》,禁止在聯邦資助的學校出現性別歧視,以為女孩提供平等參與體育運動的機會,跨性別運動員及其家人早前以此作為提訴依據,要求阻止一些州份實施跨性別運動禁令,又稱禁令侵犯了他們在美國受到平等保護的權利,這些權利都是憲法及《第九條》所保護。對於提訴者來說,有關法例被解釋為保護跨性別女孩參與女子運動項目的權利。他們亦引用了2020年美國最高法院的裁定,僱主對跨性別者作出的歧視是屬於基於性別作出的歧視,這是《民權法案》第七章所禁止的就業歧視。儘管《教育法修正案第九條》和《民權法案》第七章都是獨立的法例,但法院經常對它們進行類似的詮釋。而特朗普對《第九條》的詮釋是,它禁止跨性別女孩參加女子運動項目,這可能令相關的行政命令面臨類似的法例挑戰。[10]

在特朗普重返白宮前的數週,Meta、麥當勞和沃爾瑪等大公司宣佈,將終止部份或全部DEI策略。不過,仍有許多企業如Costco、Apple等公司仍堅定地維持其DEI政策。[11]

2025年1月30日,美國有多個學區的聯盟組織和代表發表聲明,拒絕執行特朗普政府在1月29日發出的行政命令,他們認為有關行政命令將跨性別身份標記為「反美國的意識形態」,甚至威脅要刑事檢控那些支持學生嘗試更改性別標記的教師。有關組織認為該行政命令是歧視跨性別學生,也有學校職員明確表示,不會遵守當中的內容,又稱會繼續致力於保護跨性別學生的權利。[12]

2025年2月10日,經過激烈的辯論後,美國猶他州的參議院批准了一項法案,法案規定公立學院和大學的學生只能進入或居住在對應他們出生時性別的單一性別設施,例如宿舍、更衣室或浴室。跨性別學生則可以住在男女混合宿舍的單人房。[13]

英格蘭曲棍球協會(England Hockey)在2025年1月8日宣佈了一項新政策,從下個賽季開始,協會將禁止跨性別女性運動員參加女子組比賽。為了解決跨性別和非二元性別人士參賽的問題,該會設立了兩個競賽組別:女性組和公開組,後者歡迎所有人,包括跨性別者和非二元性別者參與。新政策將於9月1日生效。[14]

2023年,世界田徑總會(World Athletics)投票通過,禁止經歷過男性青春期的跨性別運動員參與女子組賽事,並宣佈成立工作小組進一步研究跨性別者參賽的議題。2025年2月10日,該會的工作小組公佈研究結果,指出僅以運動員「是否經歷過男性青春期」作為制定規範的依據是錯誤的。報告補充說:「有新的證據顯示,在青春期開始前,運動表現已存在顯著的差距。」報告又指,兒童時期或青春期前的表現差距,在跑步項目為3%至5%,而在投擲和跳躍項目中的差距則更大。[15]

該會亦在同日宣佈,將會更新女性運動項目的參賽規則,並為此進行諮詢,諮詢期已於3月5日結束。相關的性別議題在體壇早已引發不少爭議,外界除了關注跨性別運動員參賽可能引發問題,近年亦開始關注讓性發育障礙(DSD)運動員參賽會否對其他女性運動員引發不公平的情況。田徑運動未來採用的規則,正朝著一個新的方向進發,規則或會要求,出生時為女性但睪酮水平較高的運動員,與出生時為男性其後轉變為女性的跨性別運動員,遵循相同的準則。[16]

本地

立法會議員何君堯在2025年2月12日舉行的會議上提出「守護本港一夫一妻、一男一女的婚姻制度」無約束力議員議案,他促請政府防範和抵制不良文化影響。議案最終以69票支持、0票反對及10票棄權獲得通過。

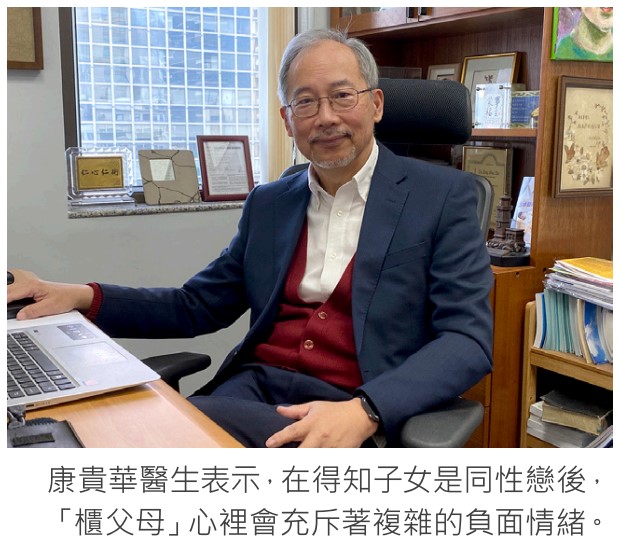

何君堯質疑終審法院在岑子杰訴律政司司長一案中,要求政府為同性伴侶關係設替代框架會帶來憲制問題,應「取締有關判決」。投下支持票的議員周浩鼎則表示,他所屬的政黨尊重市民不同的性傾向,強調沒有任何歧視,亦認為同性伴侶的感情相處是兩個人之間的事,外人不應該干涉,但若動搖一男一女婚姻制度或推動同性婚姻合法化,則有機會影響家庭價值和倫理。

投下棄權票的議員葉劉淑儀發言時提到,中國傳統婚姻制度實為「一夫一妻多妾」,又質疑議案中提出「不良文化」的定義,但她強調自己支持「一夫一妻」。另一位議員江玉歡則表示,性小眾亦是社會一份子,不應被標籤。

政制及內地事務局局長曾國衞表示,《基本法》明確保障香港一夫一妻、一男一女的婚姻制度。他同時表明香港是自由、開放和多元的社會,尊重並包容不同性傾向人士,他亦尊重終院的裁決,正積極進行相關工作。[17]

明光社相信為了保障香港一夫一妻、一男一女的婚姻制度,並顧及不同性傾向人士的需要,可透過「緊密關係授權」的方法,保障同性伴侶在私人領域上的權益。此方法讓每個人都可以授權他最信任的人,在他喪失行為能力或昏迷時,代他作出有關醫療或日常生活的財務決定,即使當事人離世,亦可以替他執行有關身後事的各項安排。至於財產物業的安排,則可以透過訂立遺囑去處理。涉及私人的事務和財物,應該盡量尊重當事人的意願來處理,但婚姻制度涉及整體社會的利益,必須廣泛諮詢市民的意見,在經過討論後才決定是否作出更改。[18]

(資料截至2025年2月19日)

[1] “What to know about Thailand’s same-sex marriage law.” Reuters. January 23, 2025. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/thailands-same-sex-marriage-law-2025-01-23/.

[2] “DEFENDING WOMEN FROM GENDER IDEOLOGY EXTREMISM AND RESTORING BIOLOGICAL TRUTH TO THE FEDERAL GOVERNMENT,” The White House, last modified January 20, 2025, https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/defending-women-from-gender-ideology-extremism-and-restoring-biological-truth-to-the-federal-government/; “Ending Radical And Wasteful Government DEI Programs And Preferencing,” The White House, last modified January 20, 2025, https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/ending-radical-and-wasteful-government-dei-programs-and-preferencing/; “Fact Check: Trump did not cut funding to cities promoting LGBT activism,” Reuters, February 18, 2025, https://www.reuters.com/fact-check/trump-did-not-cut-funding-cities-promoting-lgbt-activism-2025-02-17/; Bianca Flowers and Daniel Trotta, “Trump rescinds executive orders protecting diversity, LGBTQ rights.” Reuters, January 21, 2025, https://www.reuters.com/world/us/trump-sign-orders-ending-diversity-programs-proclaiming-there-are-only-two-sexes-2025-01-20/.

[3] Devan Cole, “Judge blocks federal prison system from moving three transgender women to men’s prisons,” CNN, last modified February 4, 2025, https://edition.cnn.com/2025/02/04/politics/judge-lamberth-trump-transgender-prison-executive-order/index.html; 關伶如:〈分「男、女」關押跨性別者 川普行政令被聯邦法院擋下〉,世界新聞網,2025年2月5日,網站:https://www.worldjournal.com/wj/story/121468/8530083(最後參閱日期:2025年3月14日);Mike Scarcella, Nate Raymond and Luc Cohen, “US judge blocks Trump from sending transgender women to men’s prisons,” Reuters, February 6, 2025, https://www.reuters.com/legal/us-judge-blocks-trump-sending-transgender-women-mens-prisons-2025-02-05/.

[4] “Prioritizing Military Excellence and Readiness,” The White House, last modified January 27, 2025, https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/prioritizing-military-excellence-and-readiness/; 石秀娟:〈川普重整美軍 檢討跨性別者從軍、廢DEI多元政策〉,中央通訊社,2025年1月28日,網站:https://www.cna.com.tw/news/aopl/202501280114.aspx(最後參閱日期:2025年3月14日)。

[5] “Pentagon to ban trans people from joining military, pauses gender-transition procedures,” NBC News, last modified February 11, 2025, https://www.nbcnews.com/nbc-out/out-politics-and-policy/pentagon-ban-trans-people-joining-military-pauses-gender-transition-pr-rcna191569; “Trump signs executive order barring transgender people from military service,” NBC News, last modified January 28, 2025, https://www.nbcnews.com/nbc-out/out-politics-and-policy/trump-executive-order-transgender-military-dei-rcna189470; Idrees Ali, Phil Stewart and Luc Cohen, “US judge asks for assurances for transgender service members who sued over Trump order.” Reuters, February 5, 2025, https://www.reuters.com/world/us/us-military-trying-remove-transgender-service-members-legal-filing-says-2025-02-04/; Jo Yurcaba and Garrett Haake, “Trump signs executive order barring transgender people from military service,” NBC News, last modified January 28, 2025, https://www.nbcnews.com/nbc-out/out-politics-and-policy/trump-executive-order-transgender-military-dei-rcna189470; Jo Yurcaba and Garrett Haake, “Trump signs executive order barring transgender people from military service,” NBC News, last modified January 28, 2025, https://www.nbcnews.com/nbc-out/out-politics-and-policy/trump-executive-order-transgender-military-dei-rcna189470.

[6] Ana Faguy, “Trump signs order restricting gender care for young people,” BBC, last modified January 31, 2025, https://www.bbc.com/news/articles/c5yd97w74l9o; Ayana Archie and Jaclyn Diaz, “Trump signs an order restricting gender-affirming care for people under 19,” NPR, last modified January 29, 2025, https://www.npr.org/2025/01/29/nx-s1-5279092/trump-executive-order-gender-affirming-care; “Donald Trump says he will deny visas for Transgender Olympic Athletes.” Newsweek, last modified February 5, 2025, https://www.newsweek.com/donald-trump-says-he-will-deny-visas-transgender-olympic-athletes-2026896;

“CDC Removes Sexual Orientation, Gender Identity Pages: What Advocates Said,” Newsweek, last modified January 31, 2025, https://www.newsweek.com/cdc-gender-identity-sexual-orientation-website-trump-order-reaction-2024567.

[7] Brendan Pierson, “Trump administration sued over order banning transgender healthcare for minors,” Reuters, last modified February 5, 2025, https://www.reuters.com/legal/trump-administration-sued-over-order-banning-transgender-healthcare-minors-2025-02-04/; Brendan Pierson, “Trump administration sued over order banning transgender healthcare for minors,” Reuters, last modified February 5, 2025, https://www.reuters.com/legal/trump-administration-sued-over-order-banning-transgender-healthcare-minors-2025-02-04/.

[8] “Trump says he will prevent transgender athletes from participating in women’s sports,” Reuters, last modified January 20, 2025, https://www.reuters.com/world/us/trump-says-he-will-prevent-transgender-athletes-participating-womens-sports-2025-01-19/.

[9] Jessica DiNapoli and Julia Harte, “Trump’s ban on transgender sports may be difficult to enforce,” Reuters, last modified February 6, 2025, https://www.reuters.com/world/us/trumps-ban-transgender-sports-may-be-difficult-enforce-2025-02-06/.

[10] Brendan Pierson, “What challenges could Trump’s order on transgender sports participation face?” Reuters, last modifed February 6, 2025, https://www.reuters.com/world/us/what-challenges-could-trumps-order-transgender-sports-participation-face-2025-02-05/.

[11] Miranda Jeyaretnam, “The Major U.S. Companies Scaling Back DEI Efforts as Trump Targets Initiatives,” TIME, last modified February 22, 2025, https://time.com/7260689/us-companies-scaling-back-dei-efforts-trump-targets-initiatives/; Rebecca Schneid, “These U.S. Companies Are Not Ditching DEI Amid Trump’s Crackdown,” TIME, last modified February 26, 2025, https://time.com/7261857/us-companies-keep-dei-initiatives-list-trump-diversity-order-crackdown/.

[12] Erin Reed, “School Systems across US refuse to comply with anti-trans executive order.” Truthout, last modified February 1, 2025, https://truthout.org/articles/school-systems-across-us-refuse-to-comply-with-anti-trans-executive-order/; “Ending Radical Indoctrination in K-12 Schooling,” The White House, last modified January 29, 2025, https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/ending-radical-indoctrination-in-k-12-schooling/.

[13] Hannah Schoenbaum, “Housing restrictions for transgender college students approved by Utah Legislature,” AP, last modified February 11, 2025, https://apnews.com/article/utah-transgender-housing-college-dorms-c38620cea3bf50588ee978f47be9ba4c.

[14] “Hockey to ban transgender women from female competition,” Reuters, last modified January 9, 2025, https://www.reuters.com/sports/england-ban-transgender-women-female-competition-2025-01-08/.

[15] “World Athletics planning amendments to female eligibility guidelines,” Reuters, last modified February 11, 2025, https://www.reuters.com/sports/athletics/world-athletics-planning-amendments-female-eligibility-guidelines-2025-02-10/.

[16] Eddie Pells, “Track’s proposed eligibility, transgender rules would completely ban Semenya and others,” AP, last modified February 11, 2025, https://apnews.com/article/transgender-semenya-track-364e7e6fc633d48c31b07049a873df26;〈跨性別與DSD運動員或有新規範:世界田徑總會如何平衡公平與包容?〉。關鍵評論。2025年2月11日。網站:https://www.thenewslens.com/article/248939(最後參閱日期:2025年3月14日)。

[17] 〈護「一夫一妻制」議員議案通過 對不良文化定義存疑 新民黨等十人棄權〉,《信報財經新聞》,2025年2月13日。〈立法會:政制及內地事務局局長就「守護本港一夫一妻、一男一女的婚姻制度」議員議案開場發言(只有中文)〉,香港特別行政區政府新聞公報,2025年2月12日,網站:https://www.info.gov.hk/gia/general/202502/12/P2025021200522.htm(最後參閱日期:2025年3月14日)。

[18] 〈緊密關係授權 讓婚姻成為婚姻〉,明光社網站,2018年7月24日,網站:https://www.truth-light.org.hk/nt/article/%E7%B7%8A%E5%AF%86%E9%97%9C%E4%BF%82%E6%8E%88%E6%AC%8A-%E8%AE%93%E5%A9%9A%E5%A7%BB%E6%88%90%E7%82%BA%E5%A9%9A%E5%A7%BB(最後參閱日期:2025年3月14日);招雋寧:〈授權充份應對同性關係的訴求〉,明光社網站,2018年10月19日,網站:https://www.truth-light.org.hk/nt/article/%E6%8E%88%E6%AC%8A%E5%85%85%E4%BB%BD%E6%87%89%E5%B0%8D%E5%90%8C%E6%80%A7%E9%97%9C%E4%BF%82%E7%9A%84%E8%A8%B4%E6%B1%82(最後參閱日期:2025年3月14日);蔡志森:〈從今以後 請立遺囑〉,明光社網站,2024年6月6日,網站:https://www.truth-light.org.hk/nt/article/%E5%BE%9E%E4%BB%8A%E4%BB%A5%E5%BE%8C-%E8%AB%8B%E7%AB%8B%E9%81%BA%E5%9B%91(最後參閱日期:2025年3月14日)。