1 認識個人及情緒

父母面對孩子是同性戀的消息,有時往往不知所措。不少父母坦言「孩子出櫃、父母入櫃」,除了面對孩子出櫃的壓力,他們也面對怎樣處理親子關係,以及他們與自己家人、親友等的關係。此時,我們認為首要注意的,還是自己的情緒和想法。

1.1 面對自己

孩子出櫃,但我坐立不安?

這是正常的。對於孩子來說,要鼓起勇氣告訴父母可能已經有一段很長時間,但對於部份父母來說,這可以是頭一次聽到或得知孩子的性傾向。如果是親自從孩子口中得知他們性傾向的父母,正面一點來看是一件很感恩的事,因為孩子願意將整件事告訴你,這表示你得到孩子的信任,亦期望你接受他/她的性傾向,所以才會坦誠告之。

不過,更多時候可能父母只是從各種跡象去猜測孩子是否同性戀,例如有父母發現孩子看同性性行為的色情短片,或者見到他們在交友網站約見的都是同性的朋友等,父母一邊擔心,但又不敢開口去問,既怕問出一個自己不願意接受的結果,又怕如果誤會了會影響關係。

父母無論從哪一個渠道得知孩子的性傾向後,可能也會有情緒波動,那是十分正常的。正如孩子很多的第一次也會令父母手足無措一樣。此時父母最重要留意自己的情緒和感受,並學習控制自己的情緒。

孩子是同性戀,是我教導不好嗎?

小時候,孩子默書不及格,老師也會問問家長,是否沒有協助溫習,彷彿孩子的一切都與父母有關,其實不然。古語有云:兒孫自有兒孫福。孩子的性傾向和一般人的性傾向一樣,由一籃子的先天和後天的因素相互影響而成,千萬勿因此而責怪自己。如內疚的感覺仍重,可尋求輔導員、治療師或宗教群體等協助。

知道孩子性傾向後,我情緒不穩……

正如前述,面對突如奇來的轉變,會有不同的情緒是正常的,特別是發現孩子有同性性傾向的時候。很多人可能會在首三個月至半年有不同情緒反應,例如無故飲泣、流淚,或者情緒波動,見到孩子的東西會有激烈的反應,終日擔心甚至到不能工作,希望留在家中照顧孩子等等。

第一階段面對突如其來的情緒,必須要先能夠處理基本生活:作息、吃飯、人際關係。如果任何一部份不能正常進行,先調節好自身情緒和感受。如有需要可以尋找輔導員求助。在處理任何你認為是「問題」的「問題」前,先照顧好自己的情緒和感受。無論孩子的性傾向為何,你也應該要先好好生活下去。

隨著時間過去,可繼續了解自己的情況,以及在有需要時尋找支援者,或支援群體。

我要入櫃嗎?

很多家長坦言孩子出櫃或者發現孩子性傾向與一般人不同之後,突然就將自己收起,彷彿做了一件錯事,或者會怪責自己一些教養的選擇,例如送孩子讀女校,或者去外國讀書,甚至自己婚姻失敗等等。首先我們先要處理自己為何會產生這種情緒?孩子有同性性傾向,不等於自己做了一件錯事或者經歷一次失敗,情況有如孩子長大後在選科、就業或失學等問題令你失望一樣。這種內疚的情緒其實在不同的父母中也會出現,例如孩子的成就未如自己理想,你可能也會質疑自己的教養和做法。

如果你要選擇「入櫃」不告訴別人,其實是受你自己的價值觀影響,是你個人的選擇,與孩子是否同性戀無關,反而是自己面對問題時的應對方式,是將自己困在失敗和埋怨當中,抑或是選擇尋找有效的應對方法。同時,我們可以想想,甚麼才是父母教育/教養孩子最重要的東西?甚麼才是成功的父母,子女的成長及生活方式與父母的期望不吻合時,是否等於父母是失敗的?同時父母需要明白孩子不同的成長階段中,父母的角色、責任和限制也有不同。性傾向本來就很難「培育」出來,所以家長不應將這個無形的枷鎖歸納為自己養育孩子的責任。

或者,你也可這樣想:選擇入櫃其實就是在問自己「為何覺得孩子是同性戀,你會有一種情緒,傾向將自己收起來?」答案可以是失落、焦慮、羞恥等等。你可以與輔導員一起探索你情緒的來源以及原因,再嘗試用理性的方式,排除一些錯誤的想法,減少不必要的傷害,當你明白自己的情緒來源時,才能針對性地釋放,不致因負面情緒影響親子關係。

父母知道之後,如何面對親友的提問?

首先,父母知道孩子的性傾向後,要明白這也是孩子的私隱。如果孩子只對你們說,而傾向不和其他人「出櫃」的話,父母就需要一同保守秘密。我們要知道孩子長大也是一個獨立的人,我們就連一張合照是否放上社交平台也會問問他們意見時,他們的性傾向是否公開,就更應該尊重他們的意願。

但有時在面對孩子同性戀的情形,父母也承受不少心理壓力,此時可再與孩子商討,坦誠分享你承受壓力的極限,盼望能達到共識,如孩子不要太高調張揚同性戀身份,或孩子要出席一些同志公開活動時,先通知父母讓他們有心理準備等等,父母與孩子間都需要彼此尊重。

最後,如果父母仍然因著孩子的性傾向感到不舒服,其實就是個人對性傾向一事所產生的情緒問題,可能要再進一步正視和處理。

父母因著孩子有同性性傾向而會產生的情緒/擔心,以及面對的方法:

一、不能上天堂:從信仰的角度來看,任何人某程度上也很難確定自己最終是否能上天堂,我們亦不應該代上帝去決定另一個人是否可以上天堂。不過,作為父母,我們更重視一家人是否每一天相愛地在地上過活。

二、不能結婚生子:父母要知道即使異性戀孩子也不一定會結婚生子,不少單身人士也可以有豐盛的生活。

三、覺得孩子很陌生:從孩子的出生和成長,其實父母們從來都在孩子的成長過程中,經歷不同的驚喜,當知道孩子的性傾向與自己期望不一樣,便會因為發現新的事物而出現陌生的感覺,這是十分正常的。所以,我們鼓勵父母多聆聽並學習了解孩子的想法和心聲。

四、覺得孩子走向「末路」或者受到歧視:根據不同的調查指出,香港人對不同性傾向的歧視,沒有想像中嚴重,而且香港社會多元包容,所以不用擔心孩子受歧視。如果孩子在性傾向一事上面對欺凌或歧視情況,社會有不同資源去支援他們,並不需要太擔憂。

五、覺得被欺騙:不少父母發現孩子有同性性傾向,都覺得自己被騙,或者覺得孩子一直隱瞞性傾向,感到自己不被孩子信任而失望。實際上孩子可能是擔心父母接受不了,所以才選擇隱瞞。請相信孩子不告訴你這件事,是有其正面動機的。

六、覺得冤屈/無處傾訴:父母面對孩子時,可能會因為擔心孩子的責備,不能暢所欲言,會「就住就住」,父母這個想法是值得欣賞的,為了不想關係變得更差,選擇暫時放下自己的意見,努力保持開放,聆聽孩子的想法。但是,假如父母長期無處傾訴,很易「屈到病」,因此,鼓勵父母把握機會,溫和地表達自己的想法,或者找一個能認同自己的朋友去分享,或者將想法寫下,好好照顧自己,盡量尋找方法抒發情緒及感受。

2 如何與孩子溝通

2.1 個案一:父母的想法和感受

陳媽媽,兒子已經26歲,一直沒有找女生拍拖,談及拍拖時又拖拖拉拉,有天兒子帶著男生回家,媽媽不小心發現,二人在房間發生性行為。

雖然事情有跡可尋,但總有點手足無措。先是震驚,之後又有很多擔憂,畢竟孩子正值壯年,理應結婚生子,覺得孩子前途一下子就沒有了,完全不知道他生活的方向,更覺得孩子十分陌生。

之後,漸漸不懂得與兒子傾談,一時擔心孩子有性病,一時又覺得他很古怪,陳媽媽與丈夫商量,二人也覺得無奈,好像失去了孩子一般。

有天,孩子如常回家吃飯,突然問起他們對當天那位男生的印象,這是他們三人第一次就這位男生表達感受。陳媽媽沉默不語,孩子和盤托出,並說自己準備結婚。事件由他親口說出來,當然有說不出的難受,但同時他是自己的孩子,其實一早就接納了他。

陳媽媽說出當時自己的感受,因為同性戀的路本來就不好走,即使自己到今日仍然很難接受孩子是同性戀這個事實。有時她會問自己是否做錯了甚麼,令孩子走到這個地步,彷彿一切不能回頭。雖然陳媽媽仍然希望孩子有機會的話可以嘗試改變性傾向,但因為性傾向是很個人的,她並不強求。

2.2 個案二:同志的想法和感受

阿美18歲,青春期開始就知道自己喜歡女生,自然就開始與女生很親近,雖然同學朋友也知道自己的性傾向,但她從未想過要告訴家人。

阿美一家人比較傳統,父親常以為女大就嫁出去,不過阿美天生男仔頭,父親從來沒有讚過一句女兒長得漂亮,總是在外表上對她評頭品足。阿美在性別自卑中長大,雖然內心有很多不滿,但沒有說出來,就總想證明給父親看自己即使是女仔也可以活得有成就。

有時,阿美覺得性傾向是她個人的事,也沒有必要告訴誰,不過有次和媽媽聊天,不小心就說多了,媽媽知道事情後,雖然承諾不會告訴爸爸,但媽媽自此終日茶飯不思。阿美心情也很矛盾,一方面明白媽媽擔心自己,但同時又覺得自己沒有錯,而且喜歡女生是自己情不自禁的。

阿美後來嘗試過與男同學單獨約會,但感覺甚差,同時也就更加確定自己的性傾向,不過始終與媽媽好像隔著一道牆,難於表達。爸爸對她的負面態度,令阿美更難接受自己的性傾向。阿美坦言明白父母或者不接受自己的性傾向,但阿美內心仍然想他們接受自己作為他們女兒的身份,因為放不下,其實內心亦十分矛盾。

2.3 個案三:與獨子相依為命的母親

Zoe自小在阿姨家中長大,缺乏父母的愛和家庭的溫暖,大學畢業後很快拍拖然後結婚,可惜在兒子四歲時,便與孩子的父親離婚。為了再給兒子一個爸爸,Zoe五年後再婚,但第二任丈夫卻需要大部份時間在大陸工作,很少在家照顧兒子,有一日母親為兒子修理手機時,無意中看到兒子與同性朋友在WhatsApp中的親密對話……

這個時候,我們建議Zoe五件需要做的事,以及五件不要做的事:

五件需要做的事:

一、冷靜自己

二、嘗試找機會與孩子面對面溝通

三、避免說傷害性的說話

四、尋找一些有助認識同性戀的資源

五、尋求專業人士幫助,如社福機構、心理醫生、新造的人協會等

五件不要做的事:

一、不要因兒子的同性戀或跨性別而責備他

二、不要強迫兒子改變

三、不要勉強兒子討論同性戀或跨性別的話題

四、不要侵犯孩子的私隱,如偷看手機/電腦訊息

五、不要四處宣揚孩子的事情

3 保持關係的秘訣

3.1 父母以愛陪伴同行的秘訣

有人說:「家庭不是講道理的地方。」這不是指我們可以在家蠻不講理,而是指家庭中關係比道理重要,因為立場往往阻礙了我們的聆聽,亦易引起爭辯。我們鼓勵父母以愛心來與同性戀孩子同行。請謹記以下要點:

一、先情後理:先認同,接受感受後,才作分析或勸勉

二、同理心:感受和了解孩子所經歷的

三、暫時放下自己的立場,靜心聆聽理解

四、謹記不是幫對方解決問題或要改變對方

3.2 與櫃父母同行的八個錦囊

一、聆聽櫃父母五內翻騰的情緒和疑問

二、解答及澄清疑問、提供資源

三、安撫和消除自責、羞恥、憤怒、絕望以及控訴的情緒

四、幫助父母先處理自己的情緒和行為反應,而不是急於處理孩子性傾向的問題。父母宜先安靜下來,辨別內心複雜感受,別讓自己的忐忑不安,窒礙與孩子溝通及破壞關係。

五、父母處理夫婦的關係:夫婦同心,先了解彼此的感受,繼而定出幫助子女的步驟,才是重要關鍵。和諧的夫妻關係,有助營造安全友善的家庭環境,讓孩子更樂意分享心底話,自然能為孩子提供適切支援。

六、建立支援系統:父母可尋找適當傾訴和支援的對象,參加家長互助小組,尋找同路人以渡過無助苦惱的日子。

七、維持一些對自己身心健康有益的活動

八、尋求專業輔導或精神科醫生幫助

3.3 與孩子溝通的四個重點

孩子在不同的階段向父母就自己的性傾向坦白,往往有其他東西在後面,例如:已經有穩定男/女朋友,想帶回家;在外面有不同性經驗;不想自己在討論同性性傾向的問題時被質疑等等。又或者希望得到父母的「祝福」,以致他/她能更放心放手去結識同性戀人,或者明明的告訴你自己就是不會結婚生子,請死心不要再問。

很多父母此時就想用盡一切方法暫停這件事的發展,就好像孩子在考試前打機,父母自然想收機,並要求他們立刻回房間溫習。性傾向的改變實際上不是一個行為的改變般簡單。很多父母以為與孩子的討論就是苦口婆心勸他們「變回」異性戀,但實際上一個人的性傾向也不是能「勸」回來的。所以,與孩子重建關係的目標,其實單純就是重新建立關係,並有更緊密的溝通。

我們建議,家長可以用以下四個重點,想想如何可以更有效與孩子溝通。

一、評估現況與風險(Evaluate situation and risk)

我們認識的父母,剛剛聽到孩子有異於他們的性傾向時,往往有很多擔憂浮現在腦海中,例如孩子是否已經有同性性行為?會否很濫交?會否被傳染愛滋病諸如此類。父母們彷彿面對一個完全不認識的孩子的面向,有不同的焦慮。這些焦慮出於兩個方向:第一是對同性性傾向的誤解,如果你是一開始就翻開本章節的,我們建議你先看看第一部份,當中解答了很多有關同性性傾向的迷思,此處不重複。

第二就是父母可能對孩子實際所謂同性性傾向的情況並不完全了解,有時孩子簡單說一句:「我係Gay」,但有千千萬萬的實際情況。在我們的認識中,由已經有穩定性伴侶準備結婚,到其實只是有一次偶然見到同性身體有性興奮都有。孩子不同年齡,不同階段透露自己有同性性傾向,可能也有不同的動機和想法。

因此,我們鼓勵父母們在處理好個人情緒後,向孩子了解他們實際的情況,以及他們向你坦白告之的原因,清楚了解後也請感謝孩子對自己坦白,畢竟孩子要向父母分享自己的性事,比起向朋友分享,可能要鼓起更大的勇氣,因此無論你心底是否認同他們的想法或做法,請先感謝他們坦誠的分享。

同時,我們宜調節自己的期望。如前所述,性傾向是傾向,是性格中的深層部份,行為尚且未必能即時改變,何況傾向?所以,我們與其在改變他們的傾向中轉圈,倒不如抽身出來,將目標調節,當中可與輔導員商量,按著現時的親子關係,訂立實際的目標,例如與孩子愉快地享受一頓晚餐、和平地互相分享對某事物的看法等,最終達至與孩子能有親密關係,或者可以有理性溝通等。

最後,請記住,我們與孩子討論這些問題時,除了非批判之外,更要了解孩子的需要,最重要的是照顧孩子的生命,如在過程中發現孩子有自殺傾向,應該讓他心境平靜地休息,其他人也不應走來湊熱鬧,應給予當事人足夠空間去處理。其次就是孩子的情緒和精神健康,如果發現孩子情緒失控,應先處理孩子的心理健康狀況。

二、建立愉快時間(Enjoy some good time together)

父母發現孩子性傾向後,往往雙方均要處理很多個人的需要和情緒,這階段我們盡量建立愉快的共同經歷,是維持關係重要的一環。所謂愉快的時間,做的事可以很簡單,以快樂、輕鬆、不帶批判為主,例如:踢波、食宵夜、旅行、行商場、自拍、遠足、看電影、逛街和做手工藝。

類似的活動,可以興趣主導,過程中多談活動的內容,少談二人的關係。先透過活動建立親和感,同時透過一起做一些事,重新建立簡單的默契。不少父母進行這個步驟時才發現,原來自從某一個年紀開始,就少了親子活動,現在重新培養親子關係,好像格格不入,特別是知道孩子性傾向之後,孩子往往會有很多質疑,認為整件事帶有另類目的。

不同的家長曾用以下的方法處理,例如先約一大班親友出來搞活動,或者搞活動的時候先易後難,先約看電影,或者食飯,之後一步步來,也有一些透過一起在家的時候做的小活動,例如做手工,建立親和感,之後再約去玩。

三、表達和分享(Express and engage)

當建立親和感之後,我們可以嘗試討論不同的話題。當然,大家可能對不同事件的價值觀有異,但走進對方生活,先刻意放下性傾向的討論,在合適的時間、地點、氣氛下做有質素的溝通,分享自己的過去等等,循序漸進地按著關係有多深,就談多深。

如先閒話家常說說娛樂八卦新聞,再談及孩子的學習或工作近況。期間留意對方的回應,如感到孩子歡迎作再進深一步的溝通,再關心他/她的情緒,了解他/她的社交生活。如果與孩子溝通的氣氛良好,再嘗試進深談及他/她的感情生活。

評估雙方能否就性傾向對談的幾個因素:

i 掌握以往的溝通及衝突處理模式:能否在前面的階段已商量好大家的進退位置,以及面對衝突的處理方法?

ii 體諒孩子「出櫃」後的感受之外,亦引導他們嘗試去感受父母的掙扎:面對著一個看起來好像不同的孩子,我們能否同時準備好坦白分享自己的想法,或者不能理解的難處?

iii 鼓勵他們透過新的形式去突破以往衝突/與父母意見不同所帶來的不愉快情況:想想在此話題以外的其他話題有沒有曾出現過衝突?最後能否成功討論?

iv 嘗試多元化地去看同性性傾向:我們準備好放下自己的期望,進入對方的內心嗎?我們願意去聆聽一些可能你今日不能接受的想法和態度嗎?同時孩子也準備好聆聽父母的心聲嗎?當中一定有對性傾向不同的想像,當中不論是保守的、解放的,還是其他的,每個人其實對性、性傾向等議題的想法總不會完全一樣,如果沒有多元開放和接納的心來聆聽,其實就很難進入更深入的討論。

v 鼓勵孩子可以預備一份講稿向父母說出自己有甚麼關注及可以有甚麼不同的解決方法。

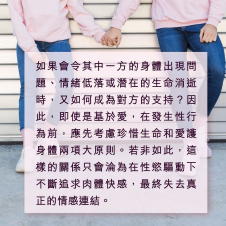

四、建立正確戀愛觀(Establish good views on love and affairs)

大家可能在某些價值觀不同,應該先走進對方生活,確立正確戀愛觀:先與孩子同步,才慢慢分享自己的戀愛觀。同時亦先了解自己的戀愛價值。如何面對情慾試探等等。

我們鼓勵父母先疏理自己的生命故事,以及戀愛的故事,與孩子分階段分享,過程在於讓孩子明白父母的價值觀的形成,以及父母的戀愛觀念是怎樣透過一次又一次的經驗形成。我們期望孩子在整個溝通後,也能與父母坦誠分享關於性愛的態度、看法,甚至當下面對的不同的情況。如果父母可以當孩子的戀愛顧問,那就最好了。

經過這四步曲之後,我們期望親子關係重新回復到健康的狀態,大家不一定就所有東西都要達至相同立場,但期望做到互相理解對方的定位和觀點,並可以在各方面均有更親密的連繫,建立一份超越立場的親子關係。