- 引言

婚姻是人生大事:不論是為兩情相悅而互結婚盟,還是為著生兒育女,傳宗接代,甚或是出於社會文化所需,婚姻制度在香港社會中,不論形式如何(從以往容許妻妾制度,到自1971年生效的《婚姻制度改革條例》後只容許一夫一妻制),從來都是構成社會的主要模式。

然而,隨著社會文化的轉變,近年來,香港社會對於婚姻及其相關制度的看法,也有不同的討論和爭議。有人認為現時的婚姻制度中「一男一女,自願終身結合」的規定是落伍的;有人認為「同居」應成為組成家庭的另外可行方式;而在2013年,香港第一宗關於變性人能否以變性後性別進入婚姻的官司中,在終審法院的判詞中,法官認為養育後代已經不再被看為婚姻的本質(“procreation is no longer (if it ever was) regarded as essential to marriage” (W v The Registrar of Marriages 2013))。

然而,由以上對婚姻制度是否落伍的見解,到上述W案件中法官的判詞裡,也無法找到香港現行婚姻制度「如何及為何」要改變的憑據。究竟在不同年代和不同信仰的香港人,所持的婚姻、養育觀念到底如何?香港婚姻制度是否需要改變?還是仍然被社會大眾接受?有見及此,生命及倫理研究中心於2016年委託香港城市大學應用社會科學系張宙橋博士、羅耀增博士及李德仁博士,就一項有關香港人婚姻觀念的調查研究負責收集數據。該調查旨在了解香港市民對婚姻價值觀所持的觀感、態度、以及對婚姻的實踐等;調查同時也分析香港市民對現行婚姻制度的看法,以及對修改婚姻制度和相關法例的意見。在整理調查數據後,本文嘗試疏理「家庭──婚姻──養育」的本質和關係,並透過研究調查所得的結果,嘗試初步探尋不同年代和信仰的香港人,在婚姻及養育上的觀念差異。

- 文獻回顧

- 家庭與婚姻

人不能離開社群。社群得以成形,家庭扮演著主要基本單位之角色。香港社會服務聯會(社聯)引述聯合國指出家庭是一個社會組職,由具有婚姻、血統或收養關係的親屬組成。這種描繪「道出『家庭』的重要意義,包括家庭與社會的相互關係及家庭成員間固有的關係」(香港社會服務聯會 2011)。家庭議會雖然未有為「家庭」下定義,卻對家庭概念有相類似的描述(家庭議會秘書處 2013)。

聯合國就家庭與婚姻所下的定義,確立婚姻制度為人類共通的基本價值。2004年為國際家庭年十週年,各國政府代表及社會不同持份者在多哈舉行的家庭問題國際會議中就家庭問題進行討論,隨後所發表的《多哈宣言》(The Doha Declaration, A/59/592)亦被納入聯合國大會的議程項目,在聯合國成員國中得到149個(78%)國家接納。《多哈宣言》重申《世界人權宣言》第十六條所述「家庭是天然的和基本的社會單元,並應受社會和國家的保護」;又鼓勵為加強夫妻二人婚姻穩定性而採取相關措施。此與聯合國人權事務委員會在2002年對《公民權利和政治權利國際公約》就婚姻權定義的解釋為「單純一男一女的自願結合」互相吻合。

跨越種族和時空,人類文明都離不開婚姻制度。有學者曾分析西方的史哲學人的寫作,由柏拉圖到阿里士多德、奧古斯丁到亞奎那、麥蒙尼德斯到法拉比、路德到加爾文、洛克到康德、甘地到馬丁路德金,發現他們都將男女結合指向婚姻(Anderson 2015, 136)。

研究人類行為的學者推想,婚姻制度之所以能在不同古老文化中共通地流傳下來,是因為設定婚姻結合(或離異)的習俗、遏制通姦或私生子、建立雙親養育關係等,可以減低人類覓偶的成本、以契約降低欺詐、易於確立後嗣。這些誘因令男人投放資源於家庭,女人和後代亦從中得到保障(Bethmann & Kvasnicka 2011)。某程度上解釋了婚姻制度的社會風俗面向,如何發揮對較弱勢女性和兒童的保障,並得以在人類文明中流傳至今。

- 婚姻與養育後代

婚姻制度作為人類文明之母,能促使人類傳承父、母兩個宗族的價值觀與文化。婚姻中男女性交的自然後果,原則上指向新生命的誕生,而成為父、母養育後代是婚姻的重要功能(Park et al. 2013, 8; Lippman, Wilcox & Ryberg 2014, 7)。此觀點受到近代的性解放運動──避孕;墮胎;性、愛與婚姻分家等──發展所衝擊,後工業時期的國家出現無生育婚姻的現象。與此同時,生殖科技日益進步,均帶來繁衍後代與生父、生母的割裂。本中心於兩年前進行家長調查,反映受訪的家長群體也持有割裂的觀點,近半受訪家長(44.1%,n=2,077)不同意「傳宗接代是婚姻十分重要的任務」(生命及倫理研究中心 2014, 132)。

若說婚姻與養育後代有關係,思考起點將會是,新生命的起源及其良好發展,至今仍不能排拒生父(男)生母(女)的結合關係。在此先疏解一個常見思考誤區:男女結合不是必然孕育新生命,例如遇上不育、避孕等情況,因此,「男女結合」並非「孕育新生命」的充分條件。但本文的論點是集中於,要是孕育新生命,必須有男女結合,即孕育新生命須要男性提供精子、女性提供卵子及盛載胎兒的母體等等。因此,「男女結合」是「孕育新生命」的必要條件。孕育新生命不能脫離男女結合,然而又是否可以脫離婚姻呢?

進一步而言,嬰孩自出娘胎所需的保障,很難離開婚姻和家庭。試想像一個新生命與生父母分割的社會:剛出生的嬰孩全由政府接管,統一安排育嬰、餵哺、醫療、被觸摸,不再繼承宗族姓名,一律由政府改名,法律制度亦不再承認任何血緣關係。又或試想像一個新生命脫離婚姻的社會:男女性交不受婚姻文化所約束,嬰孩的父親不用為母親懷孕生子負責,基於母性,大部份嬰孩的養育都由女性獨力承擔的社會現象。直觀兩種社會文化,都有違人性常識的感覺,也說不上是有效地保障兒童的福祉。實際上,是否有種人類共通的基本方式,能符合人性地保障人類的後代呢?

聯合國《兒童權利公約》呈現親生父母二人保障其後代的權責,亦反映了親生父母保障兒童的國際共識:

第九條「除非違背兒童的最大利益,否則兒童有權與其雙親同住。當父母離異,兒童有權與父母雙方保持聯繫。締約國有責任以任何行動保障兒童面對父母離異時所擁有的權利。」

第十八條「父母有共同責任把兒女養大成人,而在這方面締約國應該為他們提供支援。」

第十九條「締約國應保護兒童免受其父母或照顧者任何形式的虐待或疏忽照顧,並在這方面採取預防和處理措施。」

第廿一條「在認可領養的國家,必須在領養的過程中以兒童的最大利益為優先考慮,為兒童提供盡可能的一切保護和得到合資格的機構批准。」

婚姻中男女結合不必然孕育出人類後代,但若然有一個人出生,政府則有責任盡可能確保這最弱小的人類得到基本保障──由生父生母的長久孕育。即使有些處境,生父或生母因各種原因未能擔當此角色,政府都必須以兒童的最大福祉為考慮,從各方面作出補救。觀察婚姻制度,涉及確立二人忠誠、長久相愛的關係,也是兼顧了萬一在這對男女間孕育出嬰兒,應該得到親生父母的長久養育的保障。

即使訴諸常人直覺,也能反映兒童最好應由親生父母養育這觀點。西方學者曾進行跨國的《世界家庭指標》(World Family Indicator)研究,訪問成人對上述觀點的感想。各國受訪成人中,很大部份都認為「孩子的快樂成長,需要一個有父有母的家」(Lippman, Wilcox & Ryberg 2014, 29)。這觀念在鄰近的亞洲國家,包括南韓(92%)、新加坡(94%)、菲律賓(97%)均超過九成受訪者持這觀念;西方國家較低,如德國(88%)、美國(63%)、加拿大(65%)。

宏觀來說,家庭是社會組成的基本單位,婚姻是構建新家庭單位的其中一環。透過締結婚姻關係而成的新家庭,是天然地孕育人類個體的場所。婚姻制度的本質包括男女、長久結合、忠誠、互相照顧等元素,以確保孕育的環境條件與過程,都對兒童成長有利。以保障兒童福祉為出發點作為前提,理解婚姻與養育後代的關係,不是「結婚則必然生育」,而是「若要生育,最理想在婚姻之內」。英國法官Viscount Jowitt LC於上世紀中期在一宗關於婚內避孕的判決中,也提到相類似的觀點:“[T]he children, if there be any, should be born into a family…But this is not the same thing as saying that a marriage is not consummated unless children are procreated or that procreation of children is the principal end of marriage.”(Baxter v Baxter 1948),而這觀點亦在香港的變性人婚姻官司的判詞中提到(W v The Registrar of Marriages 2013, 16)。

- 婚姻制度褪色

正如前文提到,「家庭──婚姻──養育」的觀點受到衝擊。近代的社會現象反映了「雖然新生命不能脫離男女結合,但卻可以脫離婚姻」的情況,養育後代與婚姻的切割,正意味對兒童的保障的褪色。

生育脫離婚姻,實質是人對婚姻常態的看法轉移,焦點從兒童身上轉移到成人身上。學者形容,當代人對婚姻的取態愈來愈在乎「成人的一個選擇,多於關乎兒童的生存」(Lippman, Wilcox & Ryberg 2014, 8)。香港宗哲學者引用英國1970年的一宗有關婚姻的判詞,指出近代社會傾向將婚姻還原為一種「親密關係」,是不理解婚姻的特質。婚姻制度,除了確認終身伴侶之外,還因為要確認指向孕育人類的兩性關係,而婚姻讓這受到孕育的人類處於較理想的狀況(關啟文 2015, 262-263)。另一位學者Burgess早於20世紀中期已留意到,婚姻制度功能逐漸淡化,由社會制度(social institution)變為一種以私人安排為本質的伴侶關係(companionship),即兩個自主個體的情感連繫。

不少學者都關注婚姻關係的變化。以同住(living apart together, LAT)及同居(cohabitation)為例,社會學家觀察歐洲國家的婚姻制度,在六、七十年代發生轉變。婚姻褪色,絕非一種洪水猛獸式地恐懼婚姻絕跡,而是指各種形式的人際關係結合,成為制度、文化習俗的一部份(Trost 2010, 510)。這也意味著,透過婚姻所組成的社會組織的基本單位,及至社會規範、公共意見、法律、信仰層面等都帶來改變(Cherlin 2004)。

又以香港為例,2013年變性人婚姻案中,法官分別引用Ormrod J 和Thorpe L J的判決,在第86和89段分別認為養育後代的角色正漸漸減退,“[T]he importance attributed by Ormrod J to procreation as the essential constituent of a Christian marriage has much diminished.”,法官更進一步認為,在香港文化裡,生養後代不再被當作婚姻的基本特質,“ In present day multi-cultural Hong Kong where people profess many different religious faiths or none at all……procreation is no longer (if it ever was) regarded as essential to marriage.”(W v The Registrar of Marriages 2013),法官憑甚麼為香港人對婚姻與生育關係的看法作出斷言,筆者不得而知,但從判詞至少可以知道,文化和法律層面對婚姻制度的理解都正在改變。[1]

社會學家描述西方傳統的婚姻習俗,是先有結婚典禮,此後二人同住,二人有性關係,約一年後有孩子出生。養育後代包含在婚姻習俗之中。婚姻文化轉變,就是上述四者關係的瓦解,即婚姻與典禮無關、婚姻與同住無關、婚姻與性關係無關、婚姻與養育無關(Trost 2010, 513)。這種由兒童轉向成人,由規範轉向私人的觀察,實質是以消除婚姻規範的方式呈現。學者就婚姻規範(marital norms)與婚姻現象作出對應,除去一對一(monogamy)的常態,就出現多人婚姻(polygamy);排他性的規範變得薄弱,就出現更多婚外性關係;長久不再是規範,相繼而來的是離婚、非婚生子女、同居;取消性別規範,則引申同性婚姻及更多人工生殖等議題(Anderson 2015, 41-49)。隨著生殖科技的廣泛採納,養育後代漸漸不限於夫妻,更加是兩個男人、兩個女人、一對情侶,甚至一個單身女性的所謂權利,然而,這種權利指向令兒童與原生父母史無前例的割裂;同性婚姻更加是一個徹底的挑戰:政府認可一種不指向生育的關係為婚姻(Gushee 2004)。各種形式隨規範消退而變得更合理、甚至轉變成為常態和制度。不少學者都提出研究這些課題,作為理解婚姻取態轉變的一些指標(Gubernskaya 2010; Park et al. 2013; Lippman, Wilcox & Ryberg 2014; Bethmann & Kvasnicka 2011)。

追蹤婚姻制度轉變的《世界家庭指標》提到,亞洲和中東國家的兒童絕大多數仍生活於「兩個家長」的家庭,相較北美、歐洲、大西洋為多。亞洲和中東國家的18至49歲成人較傾向步入婚姻,西方國家的同齡人士則只有約一半的人會結婚,很多人傾向同居(Lippman, Wilcox & Ryberg 2014, 5-6, 8)。而香港處身亞洲,家庭模式是「折衷的擴大式家庭」(中央政策組 2012, 8),仍然是以父母二人作為家長為主。又有學者發現,以每十年歲為一組別,各世代對婚外性、婚後生育(成為家長)、同性婚姻、同性戀領養的取態,都有明顯的差異,在各宗教中,都有隨年輕世代而變得更開放的趨勢(Park et al. 2013, 4-19, 22, 23)。《世界價值研究》(World Values Survey)和《國際社會調查計劃》(International Social Survey Programme)都正追蹤不同國家對婚姻的觀感、是否支持家庭對養育後代的重要(Pro-children)等價值觀(WVS 2014; ISSP 2012)。由於香港中西文化交匯,西方國家的趨勢會成為我們的參照嗎?

- 婚姻褪色對後代的影響

有學者以70年代美國法院容許非婚姻內使用避孕技術、接受墮胎等為起點,審視男、女和後代等關係如何重新排列。墮胎成為女性自主的決定、男女發生性行為承擔後果的風險下降。一方面有人形容這意味個體更自由的解放,但也有人形容這是一種對家庭成員傷害:肚腹中的生命受到殺害、男人更易脫離照顧非婚生子女的責任、非婚生兒童失去爸爸等(Anderson 2015, 49-52; Gushee 2004)。

隨著生殖科技進步、社會對婚外生子的接納程度提高,愈來愈多兒童在不同方式的結合關係中成長(Bethmann & Kvasnicka 2011)。學者研究不同結合制度的影響──令兒童經歷不穩,在生命各領域、社會行為到學習表現的影響並非正面(Lippman, Wilcox & Ryberg 2014, 11)。在立場上即使支持同性伴侶的學者,也不得不提到,婚姻制度褪色實質地減弱家長、親屬、教會和社群對撫養孩子的支援,因此提出要在制度和個人主義(成人想要孩子的權利)之間取一些平衡(Amato 2004, 963-964)。一份關注家庭機構報告提到,早在十多年前加拿大已面對家庭取態轉變,包括婚姻、單親、同居、同性婚姻等,後果尤其對兒童成長帶來的影響(Focus on the Family Canada Association 2002, 21-31, 37-40)。德州大學(奧斯丁)人口研究中心進行的新家庭結構研究,是一個使用具全國代表性樣本的大型研究。在比較7種家庭模式的青壯年後,結果發現在40個有關社會、情感及人際關係的變項上,變異了的家庭模式下的青年表現都較遜色(Regnerus 2012)。本文無意深入探討婚姻制度褪色的原因,只是想揭示婚姻制度的範式轉移,會使最弱小的人類,即兒童的福祉受到削減。婚姻制度褪色,代價由兒童承擔,換言之,從兒童福祉的角度維護婚姻制度,亦是基於對弱勢的憐愛與公義。

- 香港的「家庭──婚姻──養育」現況

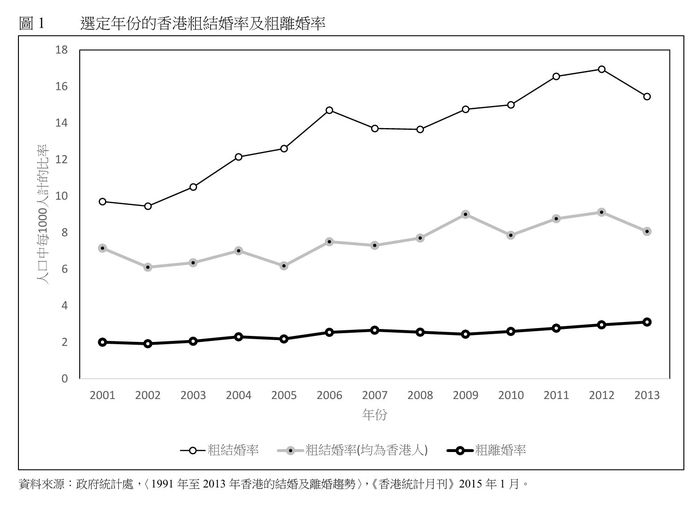

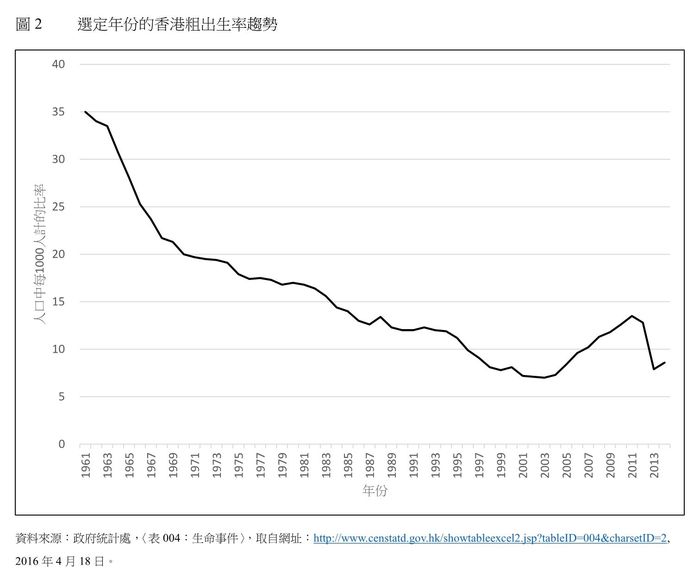

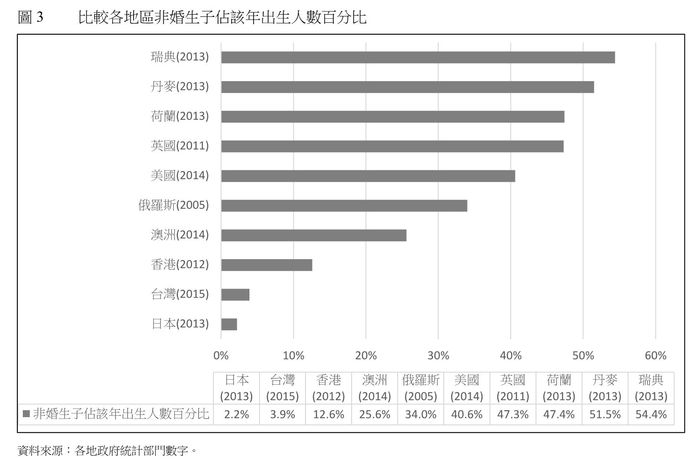

2014年,香港初婚年齡中位數,男性為31.2,女性為29.1。粗結婚率與粗離婚率在過去十多年來,均有上升的跡象(見圖1)。但自1991年來計算,已婚的人口比例卻有下跌趨勢,男性由67.6%跌至61.2%;女性則由65.3%跌至55.0%,已婚人口比例在亞洲國家中算為中庸,對比西方國家仍算高(香港統計月刊 2015)。雖然如此,出生率在數十年間一直有下降趨勢(見圖2)。香港的非婚生子女數字佔該年出生人數12.6%,比較台灣、日本為高,然而比較亞洲以外的地方,則算低(見圖3)。

圖1 選定年份的香港粗結婚率及粗離婚率

資料來源:政府統計處,〈1991年至2013年香港的結婚及離婚趨勢〉,《香港統計月刊》2015年1月。

圖2 選定年份的香港粗出生率趨勢

資料來源:政府統計處,〈表004:生命事件〉,取自網址:http://www.censtatd.gov.hk/showtableexcel2.jsp?tableID=004&charsetID=2, 2016年4月18日。

圖3 比較各地區非婚生子佔該年出生人數百分比

資料來源:各地政府統計部門數字。

香港的婚姻現況面對不少挑戰,政府和民間機構都一直注意。社聯曾在報告提到,香港人愈來愈遲婚,單身人士增多(香港社會服務聯會 2007, 12)。在1991年至2011年間,從未結婚男性由27.8%增至33.5%;而從未結婚女性則為20.1%增至29.2%(政府統計處 2015)。「新一代普遍遲婚,令適婚的單身人士增多,但結婚率的上升正好顯示香港人有追求婚姻和組織家庭的意向,只是大部分人偏向推遲這個重要的人生規劃。」(香港社會服務聯會 2011, 14)。進入婚姻的時間受到耽誤,或多或少受先置業後成家立室的傳統想法、香港的樓價過高所影響,本中心過往的研究發現15.6%香港青年因住屋問題而延遲結婚,17.3%因住屋問題而婚後要與自己或伴侶父母同住,14.8%因住屋問題而「唔生小朋友」(生命及倫理研究中心 2015, A31)。

社聯報告進一步看到離婚個案數目按年遞升,「而離婚數字的增加反映港人對這個傳統婚姻忌諱的接受程度漸漸提高」,或暗示港人對維繫婚姻的執著正在下降;此外,還有單親兒童數目按年遞升、雙職家庭及養育子女平衡的問題等(香港社會服務聯會 2007, 12-14)。2013年五萬多宗登記結婚數字中,只有五成新婚夫婦二人均為香港人,中港婚姻卻佔四成(政府統計處 2015)。中港婚姻帶來夫妻文化差異、非本地生子及隔岸養育等困難(香港社會服務聯會 2007, 12-15)。

香港的家庭未能如理想般發揮保障兒童的功效。「隨著單親家庭、跨境家庭等數目不斷增加,家庭功能難以維持,兒童發展狀況亦只會繼續變壞」(香港社會服務聯會 2012, 19, 44),在社會發展指數中,兒童狀況指數連續七次錄得負增長,報告解釋與虐兒個案、單親兒童數目比例等有關。

港大學者在研究家庭的報告中,強調支持傳統的家庭價值和觀念,認為「我們的社會應付不了失去這些價值及觀念的沉重代價,但我們也應盡力幫助那些與大多數人觀念及價值不同的人……去幫助這些持守傳統觀念及價值的人和那些偏離的人。」其中提及的價值和觀念,包括了「結婚較好,要有小孩子,不要離婚,不要有婚外情或同性戀,並應照顧年老一代」(筆者認為重點不在同性戀,而是著眼於同性伴侶並非婚姻關係的批判,但在此不贅。)(Chow & Lum 2008, 5)。

- 香港人婚姻態度研究

社會學家嘗試為研究家庭釐定分界。一方面,關於一系列家庭議題的意見取態,其中包括男女角色、同居、婚姻、離婚、父母角色、無後、婚前及婚外性關係、養育後代等。另一方面,是關於家庭個體的價值觀,包括家庭中性別角色、家庭結構的變更、家人間的包容與選擇、對婚姻的忠誠、養育後代的承諾(Chow & Lum 2008, 7)。對婚姻研究,又分為取態和經驗兩種,前者指向受訪者對婚姻的一般印象,後者關乎受訪者現正經歷的婚姻階段(Chiu & Zhou 2013)。本次香港人婚姻態度研究會集中於對婚姻的意見取態和價值觀上。

本研究嘗試整合本地及外國的相關研究(Slosarz 2002; Chow & Lum 2008; Ko & Ho 2005; ISSP 2012; Park et al. 2013; Glenn 2005),調查受訪者對「婚姻信念」、「婚姻制度」及「養育後代」的意見取態。

除了問及受訪者的個人基本資料外,本研究還量度了受訪者的生活滿意度及滿意範疇(Diener et al. 1985; Pavot et al. 1991)。此量表在台灣、日本、韓國和中國內地都曾被使用(Pavot & Diener 2008; Ye 2006),以比較婚姻及養育狀況不同的受訪者對生活的滿意程度。

受訪公眾被問及宗教信仰的情況(ISSP 2008; ISSP 2009),而受訪信徒的宗教信仰則以《信仰成熟度量表》量度。此量表簡化後共12條,是採用許志超博士團隊在香港及澳門進行過較大樣本的檢定而來的,本問卷所採用的中文版本則參考了陳美琴的翻譯(Benson, Donahue & Erickson 1993; Hui et al. 2011; 陳美琴 2001)。問卷樣本詳見於附錄。

- 調查簡介

香港人婚姻態度研究分作兩個問卷調查部份。第一部份為「香港人婚姻態度」調查,委託香港城市大學應用社會科學系張宙橋博士、羅耀增博士及李德仁博士,於2015年12月至2016年3月期間進行電話訪查。問卷經由三位博士的檢測修正,以既有機制及訪問文字稿進行電話調查,工作人員及受訪者均對委託單位及研究背景並不知情。調查以住宅電話訪問進行,樣本以簡單隨機抽樣方法(simple random sampling)抽選出來,對象是18歲以上香港居民,有效樣本為2,051個。

第二部份為「香港基督信徒婚姻態度」調查,以目標方便抽樣方式(purposive convenience sampling),向全港基督教會發出參與研究的邀請。參考香港教會更新運動《香港教會普查2014》,全港共有1,287間華語堂會,本研究得到36間教會回覆參與,即佔整體教會的2.8%,並收回1,962份有效紙填問卷。

由於樣本加權及小數點約數緣故,數據的百分比總和,不必然得出100.0%。另外,調查使用了各種統計學測試,其中以雙星號(**)表示相關測試係數於p值少於0.01;單星號(*)則表示相關測試係數於p值少於0.05,兩者均意味著在統計學上的顯著差異。為使閱讀暢順,將先敘述第一部份調查,接續陳述第二部份,再作綜合分析。各項詳細數據見於附錄。

- 香港人婚姻態度調查結果

- 受訪群體背景

研究員以2015年年中人口統計數字,按性別及年齡人口比例加權,往後數字均以加權後數字為準。樣本中15-19歲及20-24歲的受訪者數字分別為6和37,由於人數太少,若進行加權,意見會被不成比例地大幅增加,因此最後排除43個個案,而受訪群體則須收窄至25歲或以上的香港居民。

25-34歲受訪群體以未婚、高學歷、無宗教信仰為主。87.8%為未婚,12.2%為已婚;76.7%學歷為大專以上,若為高中以上則達至96.7%;80.5%無宗教信仰,14.1%為基督教,4.7%為天主教,0.7%為民間宗教。

35-54歲受訪群體以已婚有子女、高學歷、無宗教信仰為主。27.5%為未婚,70.1%為已婚,其中93.1%為有子女;31.3%學歷為大專以上,若為中學以上則達至96.4%;83.9%無宗教信仰,7.5%為基督教,3.5%為天主教,3.0%為佛教,2.1%為民間信仰。

55歲或以上受訪群體以已婚有子女、低學歷、無宗教信仰為主。,92.6%為已婚,其中99.4%有子女;76.9%學歷為初中以下,23.1%為高中以上;77.1%無宗教信仰,12.5%為民間信仰,7.8%為佛教,1.6%為基督教,1.0%為天主教。

- 受訪者整體取態

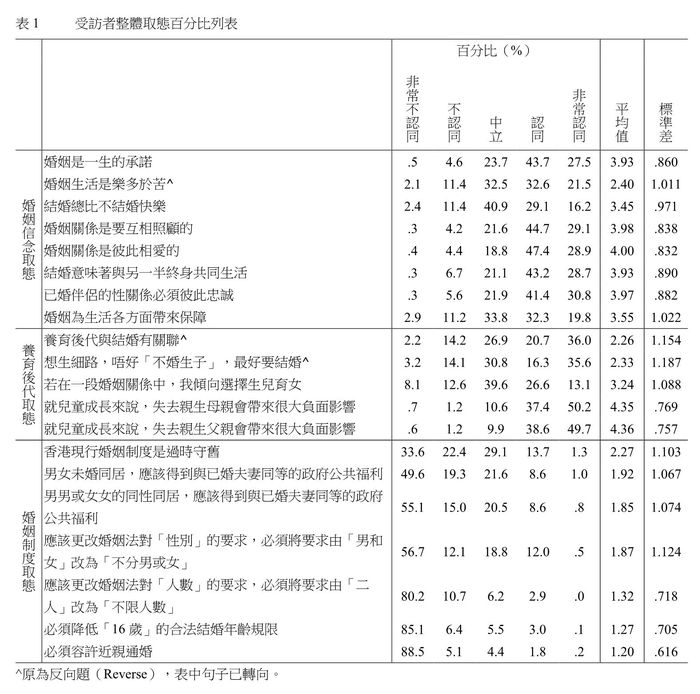

整體取態的詳細數據參考表1。

就婚姻信念取態而言,約七成受訪者認同婚姻信念如:長久、付出愛、情感連繫、結伴需要、性忠誠。三至四成受訪者對現實的婚姻處境較感猶豫,如結婚是否快樂、是否為生活帶來保障等。

就養育後代取態而言,約九成受訪者認為,失去父母將對後代成長有負面的影響。近六成認為,婚姻與養育後代有關。近三成表示中立。約四成受訪者有生兒育女的意願,約四成表示中立。

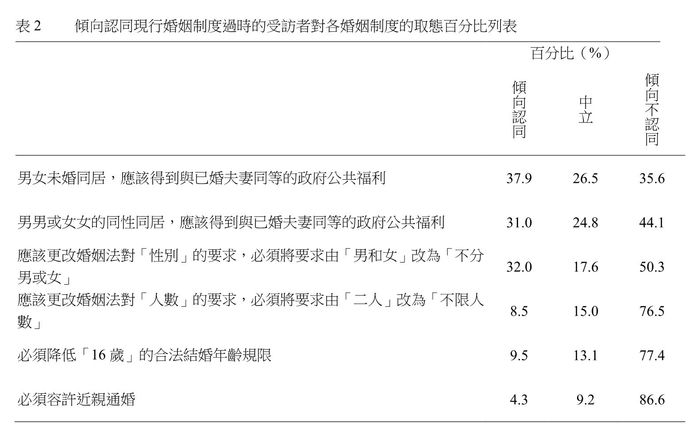

就婚姻制度取態而言,約五成半受訪者確認現行婚姻制度合時,約一成半認為香港現行婚姻制度是過時守舊。認為婚姻制度過時的受訪者中,分別各約三成人認為要讓異性同居、同性同居得到公共福利,以及修改婚姻法的性別要求,表2顯示了這種取態。整體意見認為要修改上述三者的受訪者只有約一成。

表1 受訪者整體取態百分比列表

表2 傾向認同現行婚姻制度過時的受訪者對各婚姻制度的取態百分比列表

- 同類型題目與其他調查比較

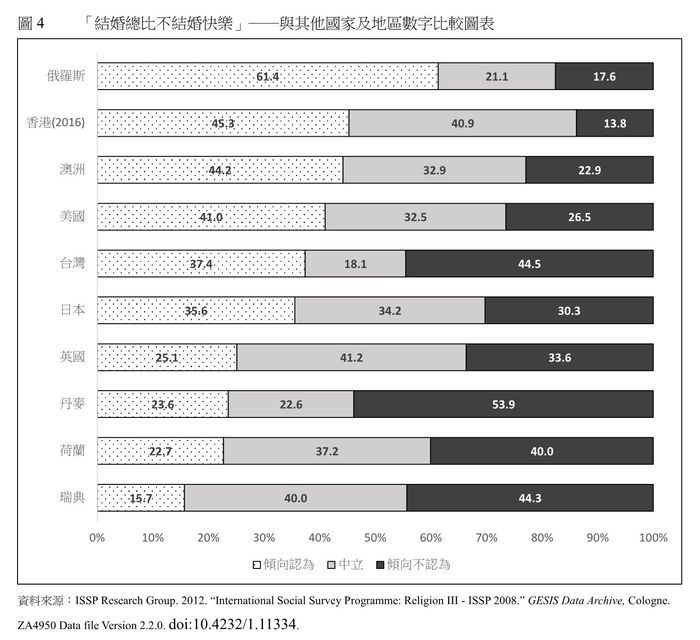

設計問卷時參考了《國際社會調查計劃》(ISSP 2012),並從中抽出兩條問題,分別是「結婚總比不結婚快樂」及「想生細路,最好結婚」,作為問卷一部份。圖4顯示了約四成半港人認為結婚,總比不結婚快樂,在研究員抽選出的各個國家中排名第二;傾向「不認為」的數字在各國中最低;而回覆「中立」也在各國中位於第二,約四成港人對結婚是否比不婚快樂感到猶豫。其他亞洲地區如台灣、日本,較少人回覆「中立」,約三至四成表示「不認為」。北歐國家回覆「認為」只有大概兩成。

圖4 「結婚總比不結婚快樂」──與其他國家及地區數字比較圖表

資料來源:ISSP Research Group. 2012. “International Social Survey Programme: Religion III - ISSP 2008.” GESIS Data Archive, Cologne. ZA4950 Data file Version 2.2.0. doi:10.4232/1.11334.

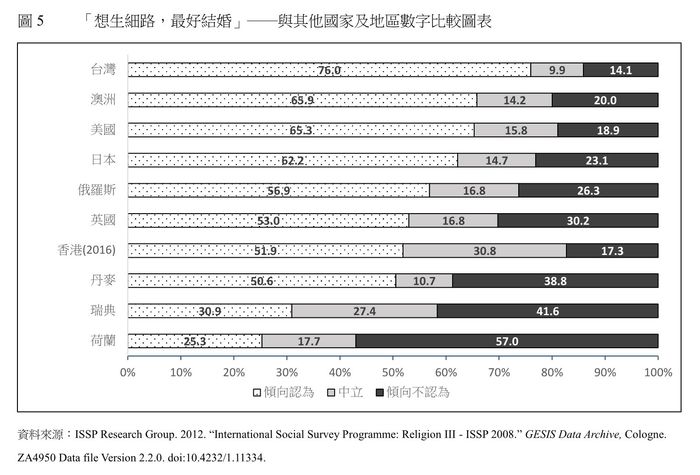

圖5顯示了約五成港人傾向認為若想生孩子,結婚是較為理想的,在研究員抽選出的各個國家中排名第七;表示「中立」的近三成,排第一,反映港人對生育是否應在婚姻中較其他國家的人感到猶疑;表示「不認為」的近兩成,排尾二。亞洲地區如台灣、日本分別為第一和第四,比香港高,更清楚地肯定生育應在婚姻之中。北歐國家如瑞典、荷蘭明顯較不認同這種生育與婚姻關係的描述。

圖5 「想生細路,最好結婚」──與其他國家及地區數字比較圖表

資料來源:ISSP Research Group. 2012. “International Social Survey Programme: Religion III - ISSP 2008.” GESIS Data Archive, Cologne. ZA4950 Data file Version 2.2.0. doi:10.4232/1.11334.

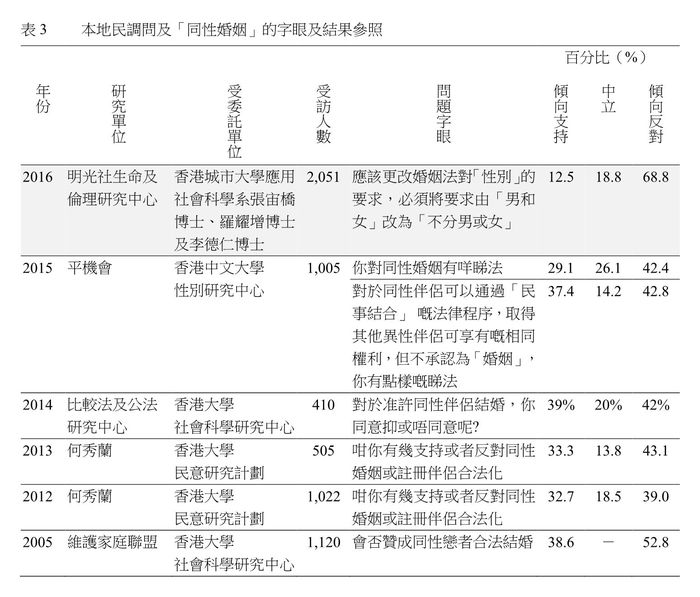

此外,12.5%受訪者認為就更改婚姻法對性別要求,比本地過往民調對「同性婚姻」的贊成度較低,字眼及各調查結果見於表3。分析估計,雖然設立同性婚姻意味著修改婚姻的性別要求。但在問卷字眼上,較多人表示支持「同性婚姻」,當描述「修改婚姻法性別定義」時,支持人數卻減近半。這情況與問題字眼不同有關,反映有部份港人是支持同性婚姻卻反對修改婚姻法的性別要求。此外,「同性婚姻」一字在媒體中常附帶著「平等、人權」等口號,有可能令問卷出現引導受訪者的情況──即受訪者實質支持的有機會是平等、人權,而非真正贊成同性婚姻。另外,也有可能因為在過往調查中,受訪者未考慮到支持同婚意味修改婚姻法對性別要求,當實際提到修改法例,脫離口號式的支持或反對,就感卻步。

表3 本地民調問及「同性婚姻」的字眼及結果參照

- 受訪者特徵與取態比較

此部份敘述不同特徵的受訪群體取態上的差異。透過虛擬變數迴歸分析(Dummy Variable Regression),控制各項特徵因子後觀察特徵的差異。各項詳細模組數據均在此不列,請參考附錄。

關於婚姻信念取態,各項特徵之間的差異整體不算明顯。控制了年齡、婚姻及養育狀況和教育程度後,女性對婚姻信念持更正面態度。持不同信仰觀的取態略有差異,不論有否特定信仰,認為宗教對自己重要的人,比沒有宗教及信仰不重要的人來說,更傾向認同婚姻信念。不同世代在婚姻信念上沒有顯著差別,較年輕的受訪者對「婚姻生活是樂多於苦」取態略為正面。表4顯示了性別和信仰觀的平均值(最低為1分,最高為5分)差異。

表4 不同特徵對各婚姻信念取態的平均值列表

研究員嘗試透過統計學的簡易線性迴歸(Simple Linear Regression),了解婚姻信念和婚姻觀感之間的關係,得出下列結果:

R-sq=0.258,(F(1, 2044)=709.752, p<0.001)

模組方程式: 現實觀感=29.031+0.014*信念

信念=444.406+18.347*現實觀感

結果顯示現實觀感較影響信念。愈認為婚姻是苦多於樂、不結婚較快樂、婚姻不能帶來生活保護,愈減低人對婚姻長久、付出、情感連結、結伴需求、忠誠等信念。

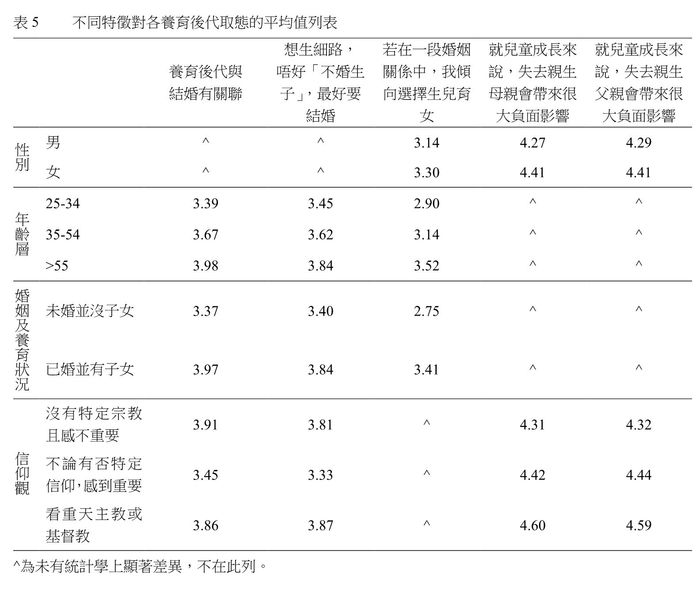

關於養育後代取態,各項特徵之間的差異不算明顯。控制了教育程度後,已婚有子女、及比較年長的受訪者,更傾向把養育後代和結婚扣上關係。女性更傾向選擇生兒育女,更認同父母對兒童是重要。看重基督教信仰,及沒有特定宗教且感不重要的受訪者,更傾向把養育後代和婚姻扣上關係。不論有否特定信仰,認為信仰對自己重要的受訪者,比沒有特定宗教及信仰不重要的,更傾向認同父母對兒童是重要的。表5顯示了性別、婚姻狀況、年齡層和信仰觀的平均值(最低為1分,最高為5分)差異。

表5 不同特徵對各養育後代取態的平均值列表

^為未有統計學上顯著差異,不在此列。

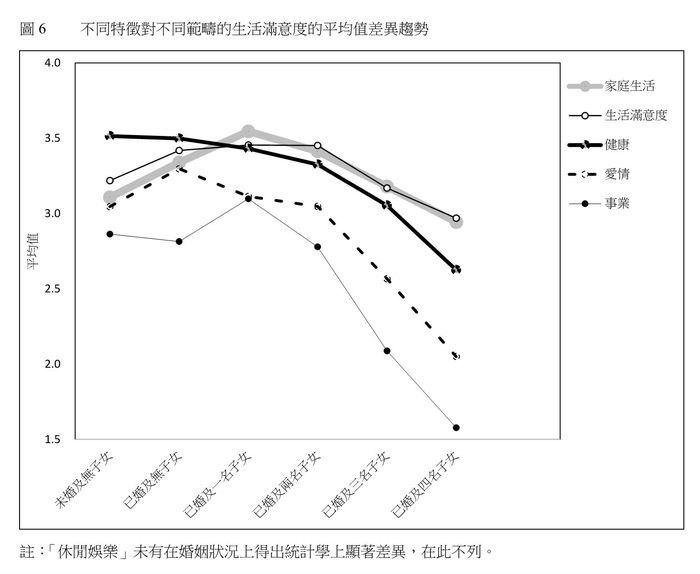

控制了年齡、教育程度、性別及信仰觀後,發現已婚並有子女的受訪者,比未婚沒有子女的,整體生活滿意程度較高,在事業、家庭生活、健康和愛情四個範疇上滿意程度亦較高。而養育子女的數目是一至兩個的,整體生活滿意程度、在事業、家庭生活、健康、休閒娛樂和愛情五個範疇上較感滿意(詳細數據請參考附錄表A15)。圖6顯示了不同婚姻狀況及兒女數目的平均值(最低為1分,最高為5分)差異。

圖6 不同特徵對不同範疇的生活滿意度的平均值差異趨勢

註:「休閒娛樂」未有在婚姻狀況上得出統計學上顯著差異,在此不列。

關於婚姻制度取態,各項特徵之間的差異整體不算明顯。控制了性別、婚姻及養育狀況後,發現較年長的,更不認為要修改性別要求及同居福利。教育程度愈低者,更不認為要修改性別要求及同居福利。看重基督信仰的人,更不認為要修改性別要求及同居福利。表6顯示了年齡、教育程度和信仰觀的平均值(最低為1分,最高為5分)差異。

表6 不同特徵對各婚姻制度取態的平均值列表

^為未有統計學上顯著差異,不在此列。

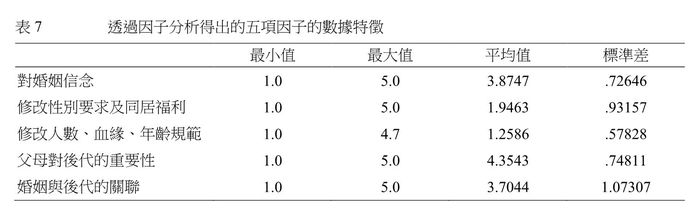

- 各取態的因子分析及模組分析

透過統計學的因子分析(Exploratory Factor Analysis),得出「對婚姻信念」、「父母對後代的重要性」、「婚姻與後代的關聯」、「修改性別要求及同居福利」、「修改人數、血緣、年齡規範」等五項因子,詳細模組數據請參考附錄。五項因子的特徵見於表7。

表7 透過因子分析得出的五項因子的數據特徵

研究員嘗試透過統計學的簡易線性迴歸(Simple Linear Regression),了解婚姻信念、父母對後代的重要性、婚姻與後代的關聯等意見取態的模組,如何影響受訪者對修改婚姻法中性別要及同居制度,得出下列結果:

R-sq=0.215,(F(3, 2038)=186.061, p<0.001)

模組方程式:修改性別要求及同居福利=4.514-0.060*父母對後代的重要性-0.321*對婚姻信念-0.287*婚姻與後代有關聯

結果顯示認為婚姻與養育後代有關、對婚姻持正面信念兩種取態愈強烈的人,則愈傾向反對修改婚姻法,兩者影響力相若;而認為父母對後代是重要的愈強烈,也傾向反對修改上述婚姻法,影響力比前兩個因子為弱。

- 香港基督信徒婚姻態度調查結果

如前述,第二部份為「香港基督信徒婚姻態度調查」,以目標方便抽樣方式(purposive convenience sampling),向全港基督教會發出參與研究的邀請。參考教會36間,佔整體教會數目(1,287間)的2.8%,並收回1,962份有效紙填問卷。此部份數據並不會加權,且整體數據只能反映願意參與調查的受訪信徒群體,絕未能代表全香港基督教會的信徒群體。

- 受訪信徒群體的主要特徵

對比電訪調查的受訪群,受訪信徒整體傾向較多人為已婚,但兒女數目略為少、學歷較高。

25-34歲受訪群體中,62.3%為未婚,37.2%為已婚;84.6%學歷為大專以上,若為高中以上則達至98.9%;100%為基督徒。

35-54歲受訪群體中,27.3%為未婚,68.0%為已婚,其中74.4%為有子女;64.0%學歷為大專以上,若為中學以上則達至92.6%;99.4%為基督徒,0.6%為天主教徒。

55歲或以上受訪群體中,81.8%為已婚,其中93.2%有子女;38.4%學歷為大專以上,78.5%為高中以上;98.9%為基督徒,0.9%為天主教徒,0.3%為東正教徒。

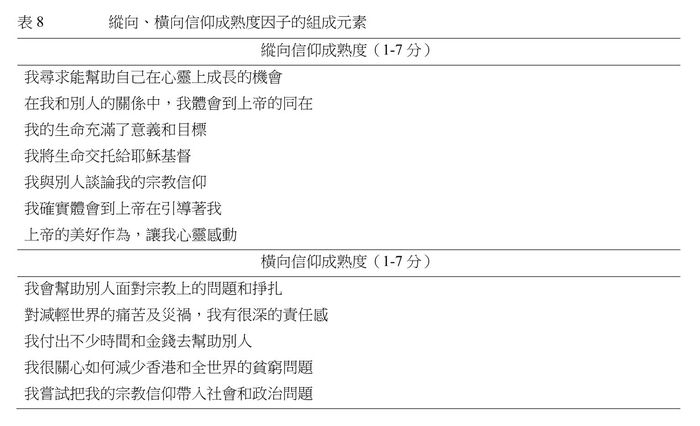

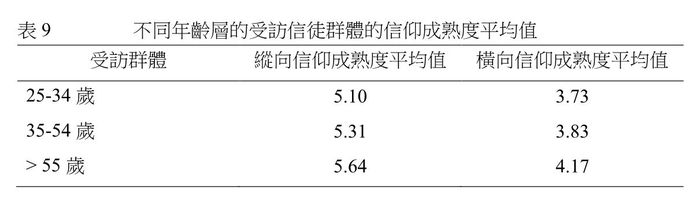

透過因子分析,分別得出縱向、橫向信仰成熟度因子,相關模組數據請參考附錄。縱向信仰成熟度敘述了信徒自身與上帝的互動,橫向信仰成熟度傾向敘述信徒在生活上對信仰的踐行。表8顯示了兩項因子的組成。表9顯示了不同年齡層受訪信徒的信仰成熟度平均值,較年長的得分較高。

表8 縱向、橫向信仰成熟度因子的組成元素

表9 不同年齡層的受訪信徒群體的信仰成熟度平均值

- 受訪信徒群體整體意見取態

整體取態的詳細數據參考表10。

就婚姻信念取態而言,超過九成半受訪者認同婚姻信念如:長久、付出愛、情感連繫、結伴需求、性忠誠。兩至三成受訪者對現實婚姻狀況的觀感較猶豫,如結婚是否快樂、是否為生活帶來保障。

就養育後代取態而言,約九成受訪者認為,失去父母將對後代成長有負面的影響。近八成認為,婚姻與養育後代有關,未夠一成表示「中立」。近九成認為生育應在婚姻之內。約六成受訪者有生兒育女的意願,約兩成表示「中立」。

就婚姻制度取態而言,約七成受訪信徒認同現行婚制並不過時,一成半表示「中立」或「不肯定」。認為婚制過時的受訪者中,分別各約兩成受訪者認為要讓異性同居、同性同居得到公共福利,及修改婚姻法的性別要求,表11顯示了他們的取態。整體來說,八至九成受訪者反對各項修改婚姻法。

表10 受訪信徒群體整體取態百分比列表

^原為反向題(Reverse),表中句子已轉向。

表11 傾向認同現行婚姻制度過時的受訪信徒對各婚姻制度的取態百分比列表

- 受訪信徒群體取態與電話調查結果比較

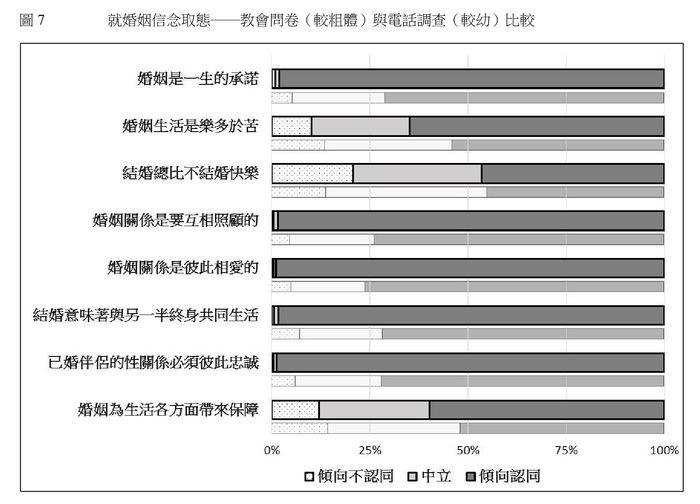

受訪信徒群體對婚姻信念更感確實,相對公眾受訪者較少中立的回覆。然而,受訪信徒群體對現實婚姻生活的觀感有所猶豫,情況與公眾受訪者相若。詳見圖7。

圖7 就婚姻信念取態──教會問卷(較粗體)與電話調查(較幼)比較

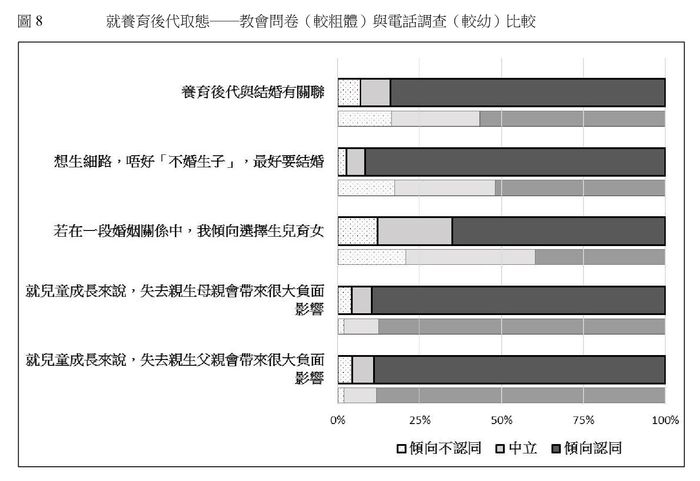

受訪信徒群體認同父母對兒童成長是重要,與公眾受訪者意見大致一樣。他們更傾向認為婚姻與養育後代有關,而他們的生育意願亦較公眾為高。詳見圖8。

圖8 就養育後代取態──教會問卷(較粗體)與電話調查(較幼)比較

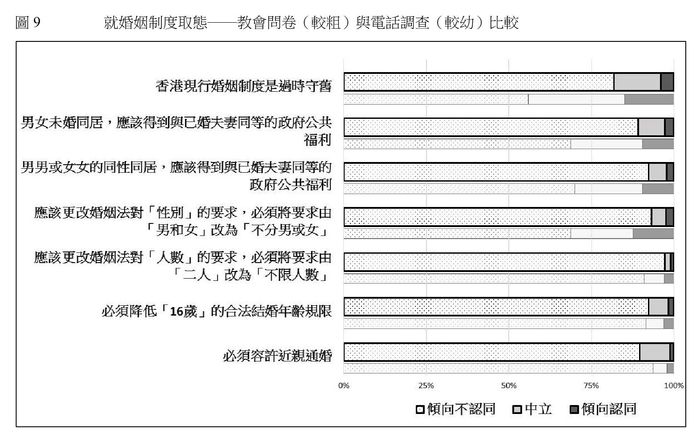

整體來說,受訪信徒群體對修改婚姻制度比公眾受訪者持更反對意見,中立回覆較公眾受訪者少。詳圖9。

圖9 就婚姻制度取態──教會問卷(較粗)與電話調查(較幼)比較

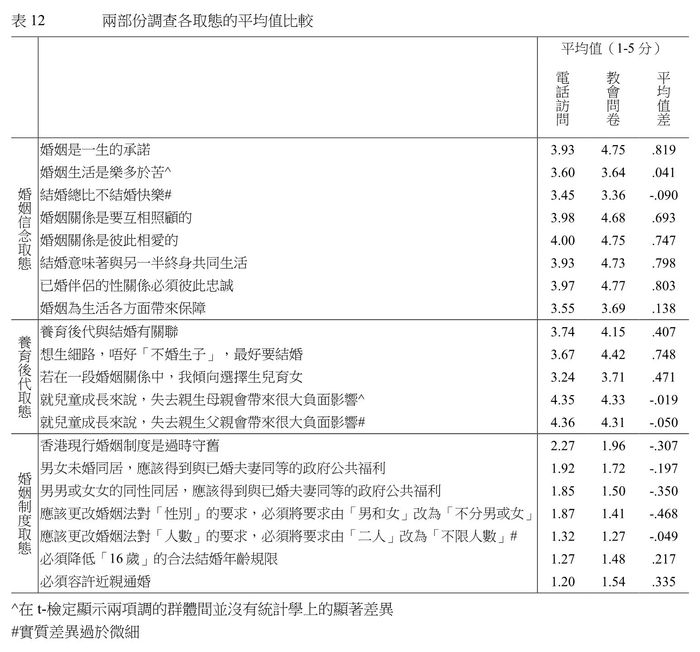

透過t-測試比較兩部份調查取態。只有兩個項目在t-檢定中顯示,電話訪問與教會問卷的受訪群體之間未找到統計學上的顯著差異,它們分別是「婚姻生活是樂多於苦」及「就兒童成長來說,失去親生母親帶來很大負面影響」。

其他項目都在t-檢定中取得顯著差異,反映兩個群體的意見有分別。受訪信徒群體比公眾受訪群整體更認同婚姻信念,更認同養育後代與婚姻的關係,更反對修改婚姻制度。要特別注意的是,在1-5分量表中,大部份平均值差距不到1分,顯示差異不大,亦沒出現改變意見傾向的情況,顯示意見方向大概一致,但強烈程度不一樣。計算誤差值約+/-0.03,一些相差不到0.13的差距,實質差異過於微細,不作考慮。詳細平均值差可參考表12。

表12 兩部份調查各取態的平均值比較

^在t-檢定顯示兩項調的群體間並沒有統計學上的顯著差異

#實質差異過於微細

- 信徒受訪特徵與取態比較

此部份敘述不同特徵的受訪信徒群體取態上的差異。透過虛擬變數迴歸分析(Dummy Variable Regression),控制各項特徵因子後觀察特徵的差異,相關分析數字請參考附錄。

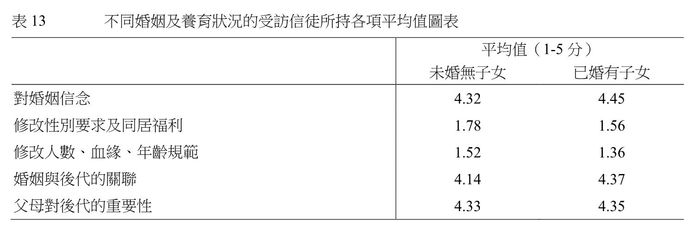

關於婚姻信念取態,各項特徵之間的差異整體不算明顯。控制了年齡、教育程度、性別後,發現已婚並有子女的,比較未婚無子女的,更認同婚姻的正面信念、婚姻與後代有關,而更反對修改婚姻制度,平均值比較可參表13。而縱向信仰成熟度較高者,較認同婚姻的正面信念、婚姻與後代有關、和父母對後代重要等,相對地,較反對修改婚姻制度。而橫向信仰成熟度較高者,輕微傾向認同修改婚姻制度。

表13 不同婚姻及養育狀況的受訪信徒所持各項平均值圖表

- 綜合觀察及分析

從電話調查可見,普遍公眾認同長久、付出、情感連結、結伴需求、忠誠等婚姻信念。對婚姻的觀感愈感負面,愈會動搖對婚姻的信念。感到信仰對自己重要的人和女性對婚姻信念更正面,年紀長幼沒顯著分別。已婚並有子女的,比未婚無子女的公眾對生活較感滿意;然而,兒女數目達三個或以上,各方面的滿意度均下跌。從信徒調查可見,信徒群體對婚姻信念整體更堅定,但對婚姻生活的現實觀感與公眾意見分佈相若。

不論是公眾或是信徒群體,絕大多數受訪者確認父和母對兒童的重要性,失去父母對兒童成長帶來很大負面影響。從電話調查可見,實際有生兒育女意願的人不過半數,但56.7%受訪者認為婚姻與養育後代有關,比例上10個人中只有1.5個人認為婚姻與養育後代無關,而較年輕的世代較認同兩者無關。從信徒調查可見,信徒群體整體比公眾更肯定婚姻與養育後代有關。

從電話調查可見,約半數港人確認現行婚姻制度合時,三成表示中立。認為婚姻制度過時守舊的一成半受訪者,訴求指向同居制度化及修改婚姻法的性別要求。整體認為要修改上述兩者的人約一成。較年長、學歷較低的人及看重基督信仰的,更傾向不贊成修改上述兩者。過往其他調查較多人表示支持「同性婚姻」,是次電話調查描述「修改婚姻法性別定義」時,支持人數銳減。從信徒調查可見,受訪的信徒群體比公眾整體上更反對修改婚姻法。

此外,「對婚姻信念與觀感」、「提倡婚姻與養育後代關係」、及「父母對後代的重要性」三者,與修改婚姻法的性別要求及同居制度化的取態形成反比,即愈看重前三者,則愈傾向反對後者。從信徒調查可見,較看重社關的信徒,稍為傾向修改婚姻制度,由於「大愛、平等」等口號經常被安放於同性婚姻議題中,而憐愛和公義又與基督信仰相符,估計因此令較支持憐愛和公義的基督徒連帶地支持同性婚姻。

- 獻議

就著是次有關香港人對於婚姻態度以及制度的調查研究,從所得出的調查結果,研究中心嘗試從婚姻觀念,婚姻中的實際運作,以及與婚姻相關的制度與法制修改等三方面,對香港社會及教會群體作出下述的獻議:

- 對香港社會獻議

從是次全港隨機抽樣電話調查中得悉,大多數香港市民仍然認同現行婚姻信念和價值觀,如看重雙方長久持守、向對方付出愛、情感連結、結伴需求、性忠誠等婚姻價值觀。這並非只限於「有宗教信仰」人士,而是普遍的認同。這些信念有助鞏固婚姻關係,從文獻得知,良好婚姻能保障兒童得到更理想的受養育環境。不論社會或教會群體,其實也應持續地倡導這些大眾不容失落的婚姻信念,尤其可在沒有信仰的、男性這兩個群組中更多著墨。

雖然社會對於婚姻觀念大多抱認同態度,在調查分析中發現,受訪者對婚姻的現實觀感,如婚姻是苦多於樂、或是作為生活保障的認同感較低。這或多或少反映了香港人在現實中對婚姻失效的觀感。婚姻並不只是「一時三刻」的浪漫激情,也同時是對雙方維繫信任,彼此照顧,保護、保障對方的盟約責任。

- 加強婚前及婚後的輔導

調查發現,信念較受現實觀感所影響,婚姻信念固然有助建立對婚姻的盼望和觀感,但更重要,其實是從實際婚姻中活得美滿,更能建立大家對婚姻美好的信念。今日香港社會的婚姻文化中,很著重婚禮和婚前的準備,一對新人往往花盡心思和金錢去籌備完美婚禮。然而,一句「禮成」,才是婚姻的開始。香港社會逐漸接納「婚前輔導」,讓旁觀者對當局者作出提點與疏解,但對於「婚後培育」則少有提及。香港社福界及輔導人員,其實可在這方面加強工作,既可疏導已婚者對婚姻理想與現實的落差,也可預防婚姻惡化到「不能再共同生活」的地步,才無奈地以離婚作為解決辦法。社會應更正面地推動婚前輔導,以及在婚姻出現危機需要輔導前,讓有需要的家庭定期得到普及和持續的家庭輔導,讓婚姻關係問題有路可走。

- 重視父親教養上的角色

對於婚姻與養育兒女的關係,本調查得出的結果,與2013年變性人婚姻官司(W v The Registrar of Marriages 2013)中,法官在其判詞中提及「香港的婚姻制度中,養育後代的角色正漸漸減退」並不類同。本調查結果顯示,近六成受訪者認為,婚姻與養育後代有關;約九成受訪者認為,失去父親、母親分別地會對後代成長有負面的影響。對於建立婚姻以及家庭觀,整個社會也應更確立父親與兒童、母親與兒童的重要關係,加強親子培育,鞏固父親和母親兩者在養育兒童時不可替代的角色。香港是華人社會,家庭教育觀念多偏向母親為主,有見及此,社會理應尤其正視父親角色。全球正推動父職運動(Fatherhood Movement),重申父親在家庭和兒童成長中不可或缺的使命,是整個香港社會應共同推進方向的重要參考。

- 具體支援多子女的家庭

在家庭關係外,調查亦發現,育有子女數目,與婚姻中的生活滿意度相關,尤其是子女數目較多時(多於三位子女),各個範疇的生活滿意度更會隨之下跌。政府一直預測香港勞動人口將會進一步下跌,扶助養育後代的政策遂更不可少。香港社會應多關注如何支援已婚有子女者現時所面對的實際困難,以保障公民養育後代不會帶來過重負擔。盡快立例落實推行「健康工時」政策,提高第三名或以後的子女免稅額,引入相關的支援措施。在加強多子女家庭支援時,政府及各界應進一步研究三個孩子或以上的家庭(multiple-kids)在財務、家庭照顧、社福及教育等方面有何特別的需要。

- 全民維護現行婚姻制度

最後,對於香港修改婚姻制度的問題。在調查中發現,約五成半(過半數)認同現行婚姻制度,只有約一成半受訪者認為香港現行婚姻制度是過時守舊的,投射到整體社會上,其實為數也不少,其主要訴求指向修改婚姻法的性別要求以及同居制度化。若政府要回應有關訴求,必須先深入探討修改婚姻法中性別的要求,對家庭發揮養育後代的功能有何好處及壞影響,並將理據向公眾陳明,將制度的決策權交給公眾,讓全港市民皆有機會參與維繫或修改婚姻法的討論。同居制度化亦然,政府有責任研究並釐清推動同居制度化的必要原因、向公眾解說福利保障的理據何在、以及陳明有關建議對婚姻制度的獨特性、後代養育等有何影響。本中心認為婚姻制度有其獨特意義,維繫婚姻制度至少應從三方面著手:首先,鼓勵港人在婚姻關係上言行合一,就是提升大家對婚姻正面的觀感與及可貴的信念;第二,釐清並加強婚姻與養育後代的關係,有助社會理解婚姻除了是兩人相愛的盟誓外,更有保障人類後代得到親生父親和母親愛護的社會功用;第三,確立父親、母親對兒童成長的重要性,尤其在現時離婚率持續增長,單親家庭比例愈來愈高時,撥亂反正顯得更為重要。如夫婦離異,更要保障兒童仍可持續與親生父親及母親聯繫。

- 提倡婚姻保障兒童的功能

在認為婚姻制度過時的受訪者中,較多訴求指向贊成讓異性同居、同性同居者得到與已婚人士一樣的公共福利,以及修改婚姻法的性別要求。這群意見組別的受訪者,是較年輕、學歷較高、沒有基督宗教信仰的人士。從捍衛婚姻價值的策略上,這場論述的「藍海」,是在於平權的討論以外──如各式各樣的婚姻應否視為人權問題?於大眾媒體、社交媒體、學術平台上多作耕耘,多闡述婚姻的社會功能、信念及故事,不要隨便把婚姻的論述權拱手相讓。

其次就是要特別注意用字。在今日香港,以至全球的社會媒體中,爭取各式各樣的婚姻形式,與人權、自主、愛情主義等普及價值觀掛鉤。所以,當一般人被問及是否支持各式各樣的婚姻時,多會傾向於同意一方。然而,若要接納這些改變,不能避免的就是這一定帶來對現行法例的修改。是次調查發現,若觸及「法例修改」的話,支持率其實是偏低的(只有12.5%,比其他相關調查都低)。反映公眾往往不會反對其他人選擇要過怎樣的生活,但一旦要從根本上改變現行婚姻制度的一些重要元素,牽一髮而動全身,大家便會有所保留。所以,當社會在探討同性婚姻時,不妨多解說這樣的訴求直指須修改婚姻法中的性別要求,並考慮婚姻制度若刻意令兒童失去父親或失去母親所帶來的影響,讓市民有更具體的了解,從而豐富多元社會探討不分男或女的婚姻有何目的及影響,以及兩性婚姻的獨特性,讓公眾作出正確的選擇。

- 對信徒群體獻議

- 活出美好的婚姻見證

不論是在神學或教會傳統上,基督信仰著重婚姻與家庭的觀念。事實上,這個現象亦反映於調查中:在獨立於全港公眾調查而另外進行的「香港基督信徒婚姻態度調查」中,有受訪的信徒對於絕大多數的婚婚姻信念,如:長久、付出、情感、結伴、忠誠等,均有更強的認同感,而較少中立回覆。堅實美好的婚姻關係,在婚姻瀕臨瓦解的世代,更加是教會群體的見證。從正面角度看,教會群體有能力在非基督教社會中,自然流露出美好和令人羨盼的婚姻關係。

- 加強已婚夫婦的牧養

然而,信徒縱然有較強的婚姻信念,但並不一定代表婚姻就會美滿、高人一等。事實上,信徒對婚姻狀況的取態其實一樣會受到現實所動搖。在調查中發現,信徒對婚姻生活的現實觀感,情況其實與公眾相若的。

面對此情況,教會對於牧養已婚肢體需多花功夫。例如,現時要在教會行婚禮,大多規定準備結婚的肢體進行婚前輔導,為將要面對的婚姻生活有更好的準備。然而當一對新人結婚後,教會會否繼續「婚後輔導」,而不是「禮成」,就當一切事成了。事實上,由於教會的資源有限,很多時對婚後肢體的牧養和支援焦點,都落在家庭事工(尤其是在兒童事工)上,對於已婚的肢體(又或是父母本身)的牧養相對較少著墨。很多時是當一對夫婦的婚姻亮起紅燈,甚或到了鬧離婚,出了事後才做補救功夫,卻發現或許救得太遲。近年關注家庭的組織舉辦夫婦節、再定婚盟活動、夫婦生活營,對象正是這群需要被牧養的已婚肢體,在有孩子後仍然可以鞏固夫妻婚姻間的感情生活。這些活動,對於鞏固婚姻信念,及提高對婚姻現實的觀感,均有益處。

- 從兒童角度捍衛婚姻

另一方面,從調查所得,對於有關婚姻法制的改變,信徒群體的反對立場是較為堅定的。事實上,近年有關修改婚姻法的爭議中(不論是同性婚姻,跨性別婚姻,以及多元婚姻等),來自基督宗教群體的反對聲音是較為響亮的。造成這現象,除了在調查分析中所得,修改婚姻性別要求與支持婚姻信念、養育後代觀的反比關係外,我們亦應反思,在現今社會的文化中追求人權,自主,公義,往往會與「同志平權」連於一起時,基督徒如何在看重婚姻、養育後代觀念上,不被標籤為「反派」,或被理解為「恐同」?其中一個可行之道,就是在教會探討維繫婚姻時,在強調由一男一女,一夫一妻,一生一世等稱之為「六個一」的原則外,要進一步註解這種家庭組成的重要、進一步活現父親和母親如何承擔對後代的犧牲的愛,進一步從兒童權利、兒童福祉、保護弱勢等普世價值角度著手進行解說、教育。這樣開闊信徒對家庭的理解,也同時讓較看重普世價值的信徒,不誤以為教會為自己私利而促進家庭價值觀,卻能擁抱一個重要的事實:建立健全家庭,保障最弱勢的人類──嬰孩,是促進普世價值的重要一部份。

參考資料

Amato, Paul R. 2004. “Tension Between Institutional and Individual Views of Marriage.” Journal of Marriage and Family 66: 959-965.

Anderson, Ryan T. 2015. Truth Overruled: The Future of Marriage and Religious Freedom. Washington, D.C.: Regnery Publishing.

Bassett, Lisa B., Ellen B. Braaten, and Lee A. Rosén. 1999. “Test-Retest Reliability for the Marital Attitude Scale.” Journal of Divorce & Remarriage 32 (1-2): 155-158.

Baxter v Baxter, AC 274 British HL (1948).

Benson, P. L., M. J. Donahue, and J. A. Erickson. 1993. “The faith maturity scale: Conceptualization, measurement, and empirical validation.” Research in the Social Scientific Study of Religion 5: 1-26.

Bethmann, Dirk, and Michael Kvasnicka. 2011. “The institution of marriage.” Journal of Population Economics 24 (3): 1005-1032. doi: 10.1007/s00148-010-0312-1.

Braaten, Ellen B., and Lee A. Rosén. 1998. “Development and Validation of the Marital Attitude Scale.” Journal of Divorce & Remarriage 29 (3-4): 83-91.

Cherlin, A. J. 2004. “The Deinstitutionalization of American marriage.” Journal of Marriage and Family 66 (4): 848-861.

Chiu, Marcus Yu-Lung, and Ruth De Hui Zhou. 2013. “Single Mothers or Women in Single Parenthood (WISP)? A Report and Reflection on the Development of a Brief Marital Metaphor Questionnaire (MMQ-10).” Asia Pacific Journal of Social Work and Development 23 (3): 198-214.

Chow, Nelson, and Terry Lum. 2008. Trends in family attitudes and values in Hong Kong: Final Report submitted to Central Policy Unit of Hong Kong SAR Government. Hong Kong: Department of Social Work and Social Administration, The University of Hong Kong.

Diener, Ed Robert A. Emmons, Randy J. Larsen, and Sharon Griffin. 1985. “The Satisfaction with life scale.” Journal of Personality Assessment 49 (1): 71-75.

Focus on the Family Canada Association. 2002. Canadian Attitudes on the Family: the Complete Report 2002. Vancouver B.C.: Focus on the Family Canada Association.

Francis, Leslie J., Adrian Brockett, and Andrew Village. 2013. “Measuring Attitude toward Theistic Faith: Assessing the Astley-Francis Scale among Christian, Muslim and Secular Youth in England.” Research in Education 89: 70-81.

Gary, Mark M., Paul M. Perl, and Tricia C. Bruce. 2007. Marriage in the Catholic Church: A Survey of U.S. Catholics. Washington D.C.: Center for Applied Research in the Apostolate, Georgetown University.

Glenn, Norval D. 2005. With this Ring…: A National Survey on Marriage in America. Maryland: National Fatherhood Initiative.

Gubernskaya, Zoya. 2010. “Changing Attitudes toward Marriage and Children in Six Countries.” Sociological Perspectives 53 (2): 179-200.

Gushee, David, P. 2004. “A Crumbling Institution: how Social Revolutions Cracked the Pillars of Marriage.” Christianity Today 48 (9).

Huang, Yun-Chen, and Shu-Hui Lin. 2014. “Attitudes of Taiwanese College Students toward Marriage: A Comparative Study of Different Family Types and Gender.” Journal of Comparative Family Studies 45 (3): 425-438.

Huber, Stefan, and Odilo W. Huber. 2012. “The Centrality of Religiosity Scale (CRS).” Religions 3: 710-724.

Hui, C. Harry, Eddie C. W. Ng, Doris S. Y. Mok, Esther Y. Y. Lau, and Shu-Fai Cheung. 2011. “‘Faith Maturity Scale’ for Chinese: A Revision and Construct Validation.” The International Journal for the Psychology of Religion 21 (4): 308-322.

ISSP Research Group. 2012. “International Social Survey Programme 2008: Religion III (ISSP 2008).” GESIS Data Archive, Cologne. ZA4950 Data file Version 2.2.0. Accessed October 6, 2015. doi:10.4232/1.11334.

ISSP Research Group. 2014. “International Social Survey Programme: Family and Changing Gender Roles IV – ISSP 2012” GESIS Data Archive, Cologne. ZA5900 Data file Version 2.0.0. Accessed May 27, 2016. doi:10.4232/1.12022.

Ko, Shu-Hsin, and Chia-wen Ho. 2005. “The Study of Parent-Child Relationship, Marital Attitude and Premarital Sexual Behaviors for Undergraduate students in Taipei Area.” Journal of Hospitality and Home Economics 2 (4): 593-609.

Lannutti, Pamela J., and Kenneth A. Lachlan. 2007. “Assessing Attitude toward Same-Sex Marriage.” Journal of Homosexuality 53 (4): 113-133. doi: 10.1080/00918360802103373.

Lee, Ming-Kwan. 2000. “Hong Kong’s Family Trends and their Policy Implications.” Paper presented at the Conference of Central Policy Unit, HKSAR, Hong Kong, November 24, 2000. http://www.cpu.gov.hk/doc/en/events_conferences_seminars/20001124mklee.pdf.

Lewis, Christopher A., and John Maltby. 2000. “Conservatism and Attitude towards Christianity.” Personality and Individual Differences 29 (5): 793-798.

Lippman, Laura H., Bradford Wilcox, Renee Ryberg. 2014. LIS Working Paper Series no.612: World Family Indicators. Luxembourg: Luxembourg Income Study Cross-national Data Centre.

Park, A., C. Bryson, E. Clery, J. Curtice, and M. Philips, eds. 2013. British Social Attitudes: the 30th Report. London: NatCen Social Research.

Park, Stacey S. and Lee A. Rosén. 2013. “The Marital Scales: Measurement of Intent, Attitudes, and Aspects regarding Marital Relationships.” Journal of Divorce & Remarriage 54 (4): 295-312.

Pavot, William, and Ed Diener. 2008. “The Satisfaction with Life Scale and the Emerging Construct of Life Satisfaction.” The Journal of Positive Psychology: Dedicated to Furthering Research and Promoting Good Practice 3 (2): 137-152.

Pavot, William, Ed Diener, C. Randall Colvin, and E Sandvik. 1991. “Further Validation of the Satisfaction with Life Scale: Evidence for the Cross-Method Convergence of Well-Being Measures.” Journal of Personality Assessment 57 (1): 149-161.

Taylor, Paul, eds. 2010. The Decline of Marriage and Rise of New Families. Washington D.C.: Pew Research Center.

Regnerus, M. 2012. “How Different are the Adult Children of Parents who have Same-Sex Relationships? Findings from the New Family Structures Study.” Social Science Research 41 (4): 752-770.

Riggio, Heidi R., and Dana A. Weiser. 2008. “Attitudes toward Marriage: Embeddedness and Outcomes in Personal Relationships.” Personal Relationships 15 (1): 123-140.

Slosarz, Wieslaw Jozef. 2002. “Expectations of Marriage-- Relations and Determinants.” Sexual and Relationship Therapy 17 (4): 381-387. doi:10.1080/1468199021000017227.

Lippman, Laura, and W. Bradford Wilcox. 2014. World Family Map 2014: Mapping Family Change and Child Well-Being Outcomes. Maryland: Child Trends.

Scott, Mindy E., W. Bradford Wilcox, Renee Ryberg, and Laurie DeRose. 2015. World Family Map 2015: Mapping Family Change and Child Well-Being Outcomes. Maryland: Child Trends.

Trost, Jan. 2010. “The Social Institution of Marriage.” Journal of Comparative Family Structure 41 (4): 507-514.

Tukker, M. E. 2013. “Where Sexuality and Spirituality Meet: An Assessment of Christian Teaching on Sexuality and Marriage in Relation to the Reality of 21st Century Moral Norms.” HTS Teologiese Studies / Theological Studies 69(1): 1-8. doi:10.4102/hts.v69i1.1343.

United Nations Economic and Social Council resolutions 2004/13, Celebration of the tenth anniversary of the International Year of the Family and beyond, ECOSOC Resolution 2004/13 (21 July 2004), available from http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2004/resolution%202004-13.pdf.

Upton-Davis, K. 2012. “Living Apart Together Relationships (LAT): Severing Intimacy from Obligation.” Gender Issues 29 (1): 25-38.

W v Registrar of Marriages, FACV No. 4 of 2012, HKSAR Court of Final Appeal (2013).

Wong, Odalia M. H. 2005. “The Socioeconomic Determinants of the Age at First Marriage among Women in Hong Kong.” Journal of Family and Economic Issues 26 (4): 529-550.

World Values Survey Association. World Values Survey Wave 6 2010-2014 Official Aggregate v.20150418. Accessed October 6, 2015. http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp.

Ye, Shengquan. 2007. “Validation of the Temporal Satisfaction with Life Scale in a Sample of Chinese University Students.” Social Indicators Research 80 (3): 617-628.

Yip, Paul. S. F., and J. Lee. 2002. “The Impact of the Changing Marital Structure on Fertility of Hong Kong SAR (Special Administrative Region).” Social Science and Medicine 55 (12): 2159-2169.

Young, Katherine P. H. 1995. Understanding Marriage: A Hong Kong Case Study. Hong Kong: Hong Kong University Press.

中央政策組。《有關家庭及就業事項的主題性統計調查(香港家庭主題)報告摘要》。香港:香港特別行政區政府中央政策組,2012。

生命及倫理研究中心。《真男真女──有價值的情性教育》香港:生命及倫理研究中心,2014。

生命及倫理研究中心。《港土講地:產業、信仰、生涯規劃》。香港:生命及倫理研究中心,2015。

政府統計處。〈1991年至2013年香港的結婚及離婚趨勢〉。《香港統計月刊》。香港:香港特別行政區政府統計處,2015。

政府統計處。〈人口估計:表004:生命事件〉。《香港特別行政區政府統計處》。 http://www.censtatd.gov.hk/hkstat/sub/sp150_tc.jsp?tableID=004&ID=0&productType=8 (2016年4月26日讀取)。

政府統計處。〈人口估計:表002:按年齡組別及性別劃分的人口〉。《香港特別行政區政府統計處》。 http://www.censtatd.gov.hk/hkstat/sub/sp150_tc.jsp?tableID=002&ID=0&productType=8 (2016年4月11日讀取)。

香港兒童權利委員會。〈兒童權利公約〉。《兒童權利委員會》。http://www.childrenrights.org.hk/v2/web/?page=02uncrc00&lang=tc (2016年5月18日讀取)。

香港社會服務聯會。《社會發展指數2006》。香港:香港社會服務聯會,2007。

香港社會服務聯會。《社會發展專題資料:香港家庭概況》。香港:香港社會服務聯會,2011。

香港社會服務聯會。《社會發展指數2012主要研究結果》。香港:香港社會服務聯會,2012。

香港教會更新運動。《2014香港教會普查統計數據集》。香港:香港教會更新運動,2014。

家庭議會秘書處。〈家庭議會:政策制訂過程中的家庭角度〉。《家庭議會第FC 1/2013號文件》。香港:家庭議會秘書處,2013年3月7日。

陳美琴。《談性格與信仰成熟度及利社會行為之關係——宗教現象心理學國際學術研討會》。臺北:真理大學,2001。

楊思言。〈同性婚姻其實不是婚姻平權〉。《IQUEST》。http://iquest.hk/?p=12384 (2015年10月12日讀取)。

關啟文。《同性與變性──評價同性戀運動和變性人婚姻》。香港:宣道出版社,2015。

[1] 然而,這個法庭的裁決,並非是毫無爭議的。事實上,該次裁決並未能取得所有法官的接納,當中有份參與的常任法官陳兆愷頒發異議判詞:常任法官陳兆愷裁定,承認變性婚姻是根本地改變傳統的婚姻觀念,而婚姻是一種建基於社會大衆的看法的重要社會制度。海外司法管轄區的做法是透過社會諮詢從而了解社會對婚姻的看法有所改變後,才對有關法律作出改變,准許變性人以其手術後的性別結婚。陳法官認為,現時並無證據顯示,香港社會對婚姻的看法是否已改變至放棄或基本上改變傳統的婚姻觀念。在欠缺該種證據下,本院不應援引其詮釋憲法的權力來承認變性婚姻。若本院援引這項權力的話,便相當於就社會議題訂立新政策,這會帶來長遠後果,必須經過公眾諮詢才能作出。這並非本院的職責。